注:本文为中国金融四十人论坛(CF40)内部课题“中国经济增长前景”的部分成果,课题经CF40组织专家评审。课题负责人白重恩系清华大学经管学院副院长,课题组成员包括中国人民大学公共管理学院副教授张琼。

关于中国经济潜在增长率测算的部分内容,已发表于《新金融评论》2015年第6期(总第20期)。

摘要:中国增速趋势性下滑迹象已经显现,经济下行压力不断加大。未来中国经济可以保持一个多高的增长水平?本文分为三个部分来予以回应:一是从供给侧角度预测中国中长期增长潜力;二是探讨中国要素使用效率变动的源泉,从生产率角度考察2008年以来中国经济减速的成因;三是基于前两部分的发现给出相应的政策建议。本文认为,中国经济增长潜力不断下降将成为未来较长一段时间内的必然趋势。并且,经济刺激计划并未逆转经济增速不断下降的长期趋势,且在刺激计划退出之后“稳增长”效果迅速消失,但对“生产率”的负向影响持续保留。中国经济增速放缓将是较长时间内的必然趋势,同时进一步的改革对防止经济过度降速至关重要。

关键词:中国经济 潜在增长率 经济刺激

一、中国经济增长预测

围绕着中国过去三十多年高速增长源泉和未来经济增长潜力,国内外众多研究机构和学者展开了深入研究和热烈讨论。如国务院发展研究中心“中长期增长”课题组、中国社会科学院“中国经济增长前沿”课题组、北京大学国家发展研究院林毅夫教授以及复旦大学经济学院张军教授等都在多个场合发表观点。现有这方面的讨论主要围绕着这几个方面展开:一是基于中国未来需求增长预测来估计中国未来经济增长率,一是比照其他国家在其发展水平与中国现阶段发展水平相近时的经济增长率,还有一种方法是在增长核算的框架中,在预测中国未来生产效率提升速度和要素投入增长速度的基础上来估计中国未来的经济增长。在这些方法中,第一种方法重点关注需求侧,后两种方法重点关注供给侧。

我们依然重点关注供给侧,但具体做法介于上述两种基于供给侧的方法之间:我们从劳动生产率和劳动力变化两个角度来预测中国未来的经济增长。我们基于常用的跨国数据——麦迪逊(Maddison(2010))数据和宾州大学世界表(PWT9.0)——发现劳动生产率的增长具有较好的收敛规律:在经济发展超过一定阶段之后,发展水平越高的经济体其劳动生产率的增长越慢;但并未发现劳动力的增长与经济发展水平有规律性的关系。我们用劳动生产率的跨国收敛规律来预测中国未来劳动生产率的增长,而在预测劳动力增长时充分考虑中国人口结构和就业参与这两方面的特性。此外,这一做法可以忽略生产函数形式的有关讨论,减少了争议点。与此同时,我们分别以2008年和2014年为分析起点,模拟预测了中国2016—2050年间各年的经济增长率,并发现中国2008—2015年“优于”美国的实际经济表现,使得其与美国的相对距离更近,未来“赶超”空间减小从而经济增长潜力降低。

我们的预测分析结果表明,中国2016—2050年间各年的潜在经济增长率逐年下降:2016—2020年间为6.29%左右、2021—2025年间为5.54%左右、2026—2030年间为4.84%左右、2031—2035年间为3.96%左右、2036—2040年间为3.31%左右、2041—2045年间为3.33%左右、2046—2050年间为2.90%左右。中国离“前沿”经济体越来越近,“后发赶超”优势断减小,从而劳动生产率增长率不断下降;中国总人口增长趋缓以及人口老龄化趋势越来越严重,从而劳动力规模不断减小,都意味着中国经济增长潜力不断下降将成为未来较长一段时间内的必然趋势。

我们预测中国未来增长潜力的分析框架基于制度质量比中国当前表现更好的东亚经济体和西欧经济体,这一假设虽然有些强,但我们认为这并不意味着我们必然地低估了中国未来的增长潜力:除非中国制度质量向前沿经济体逼近的速度明显更快于这些经济体在相应阶段上逼近于前沿经济体的速度。此外,我们的讨论指出,虽然我们的估计结果显示中国当前的实际经济增长率高于所预测的经济增长潜力,但这与中国当前产能利用率低(存在产能过剩)的现象并不矛盾。

值得一提的是,在现在的分析中,我们并没有考虑中国当前刚开放的“全面二孩”以及未来可能的生育政策调整对中国总人口和人口年龄结构,以及对劳动力市场的短期(女性因为生育退出劳动力市场)和长期(适龄劳动力人口增加)的影响;我们也没有考虑中国当下正在热议的延长退休年龄等有关政策对就业参与率的影响。这些,以及相关的其他话题,将是我们未来进一步重点关注的问题。

二、中国经济减速的生产率解释

对中国经济减速原因的解释和未来走势的判断,一直是国内外高度关注和广泛争论的问题。不少学者认为当前经济减速主要源于金融危机和欧洲主权债务(“欧债危机”)等的影响,一旦这些因素的影响消失,中国经济又将重回高增长模式。但也有学者认为中国这一轮经济增速下滑源于趋势性的变化以及自身的结构性问题;中国经济“降档增长”将成为新常态,同时进一步的改革对防止经济过度降速至关重要。

在相关争论中,对中国过去经济增长源泉的理解是非常重要的前提。基于新古典增长理论,经济增长的来源包括人力资本的增长(更多和接受更高水平教育的适龄劳动人口)、物质资本的增长以及生产效率的改善。我们的分析结果表明,2008年以来中国物质资本投入维持在较高的水平上,政府大规模刺激计划以及相关宏观政策所导致的投资大规模增长有力地推动了经济增长。经济增长下滑主要源于人力资本和全要素生产率增速的双重下降。1978—2007年间中国扣除要素投入增长之后的生产效率年平均改善速度约为3.55%,而2008—2014年间生产效率的年平均改善速度仅为1.97%。对于人力资本而言,其增长速度下降的缘由非常清晰:中国人口老龄化趋势不断加剧以及全民普及“义务教育”政策已实施多年,人力资本增长的起点更高。因此,通过对全要素生产率增速变动机制的深入分析来理解其增速下降的原因,即成为理解当前中国经济增速下滑并进一步判断其未来走势的关键。

为此,我们首先基于增长核算分析框架,分别从技术效率、要素有效使用和配置效率三个维度,考察了中国1978—2014年间生产率的地区差异及其随时间变化的内在影响机制;之后对2008年以来生产效率下降的源泉进行了分解,并模拟了2008年以来大规模投资在“稳增长”中的作用;之后从生产率角度深入思考中国经济增长的未来走势;最后进一步通过有关宏观经济指标,并结合已有文献结论,梳理出与“投资”有关的特征事实。

值得一提的是,分析全要素生产率有不同的方法,各有利弊。一种方法是将上游生产环节的产出作为下游生产环节的要素投入,对生产过程中各个环节的效率都进行讨论,并且只考虑实际投入使用的要素的生产效率。这样做的好处是可以得到更加精确的结果,但问题是对数据的要求非常高,我们现在所占有的数据不能满足对所有环节进行这样分析的要求,而不对所有环节进行分析就难以全面讨论政策含义。另外,这样的方法本身不能解释从潜在的要素投入到实际的要素投入的转化效率,这也会影响政策讨论的全面性。在本文中,我们从人力资本和物质资本这两个基本要素的占有量——也就是潜在的基本要素投入——出发,考虑这些基本要素转化为最终产出的效率。这样做,我们统一考虑所有生产环节的综合效率,同时,我们认为要素未得到充分使用也应该视为效率损失,从而统一考虑将潜在要素投入转化为实际要素投入以及将实际要素投入转化为最终产出的综合效率。在此基础之上,我们通过比较不同地区在不同时间的综合生产率,结合这些地区在不同时间的特征,来定量分析影响生产率的因素,并基于从中的发现来全面讨论政策含义。我们认为,这是我们在给定数据可获得性的情况下,为了全面地讨论政策含义所能使用的最好方法。

本部分接下来章节安排如下:首先简要评述国内外学者关于“生产率及其估算”以及“生产率影响因素”的相关研究;之后给出本部分的逻辑分析框架;随后简要讨论指标选取和数据处理面临的主要问题,之后基于垂直分解思想识别影响要素使用效率的相关因素;再之后基于反事实研究法对近年来生产率变动的源泉进行分解;然后梳理2008年后与经济刺激计划相关的经验表现。最后一节简要总结。

(一)已有研究回顾与梳理

本节将从两个角度对国内外相关研究进行简要回顾与梳理:一是关于全要素生产率及其估算的讨论;二是关于要素使用效率变动影响因素的相应思考。

1.“全要素生产率及其估算”研究述评

最常见的用于综合度量要素投入转化为产出的效率的指标是全要素生产率(total factor productivity,TFP)。这一指标源起于Quesnay(1766)关于“生产率”的定义,意指平均每单位投入所能得到的产出水平。Tinbergen(1942)在其跨国定量比较研究中首次将生产函数与生产率联系在一起。Solow(1957)随后在新古典增长理论框架中将产出增长中不能用要素投入增长来解释的部分(即,所谓的“索洛余值”)与“全要素生产率”相联系,系统地提出了TFP的测算方法。在假定“完全竞争市场”和“规模报酬不变生产技术”的新古典增长理论框架中,这一索洛余值可以直接对应于我们通常意义上所理解的“技术进步”,并被广泛应用于考察技术进步对经济增长的贡献,以此评估相应的经济增长质量。

但正如Abramovitz(1956)以及Jorgenson和Griliches(1967)等研究所指出的,基于统计核算得到的“生产率”包含了生产过程中与产出相关但不能核算为(可量化测算的)要素投入的各种可能因素,实际上是一种计算上的误差,相当于对“我们无知的度量”;如果影响产出的各种因素都包括进来并被准确加以衡量,则这一计算误差将不复存在。[1]随后众多学者沿着这一思路对索洛方法进行了拓展:包括更加准确地计量要素投入,[2]采用对生产技术假设尽可能少的超越对数生产函数的KLEMS方法;[3]以及不对总量生产函数具体形式做假定的非参数方法等[4]。与此同时,随着统计数据越来越丰富且对环境问题日渐关注,一些学者将自然资源整合进TFP 的框架体系中,提出了全资源生产率的概念并给出了相应的估计思路(Gollop和Swinand,1998,2001;Swinand,1999)。

国内学者对TFP 的关注始于上世纪80 年代初,进行了不少源于中国实际的探索,也取得了一些有意义的结果。史清琪等(1985)较早地开展了度量中国技术进步的研究,但较为系统地借鉴国外增长理论和方法考察中国经济发展过程中的TFP 演进问题,则始于20 世纪90 年代初。到目前为止,相关研究称得上“百家争鸣”。大致而言,目前这方面的研究主要集中在估计TFP增长率方面,而对TFP变动影响因素分解的关注相对较少。在TFP估算方面,考察某些行业或不同类型企业的生产率等的代表性研究包括Chen等(1988)、谢千里等(1994)、谢千里和罗斯基(1995)、郑玉歆等(1995)、刘小玄和郑京海(1998)、孔翔等(1999)、郑京海和刘小玄(2002)、涂正革和肖耿(2005)、Brandt & Zhu(2010)、龚关和胡关亮(2013)、申广军和王雅琦(2015)等;而以地区或全国生产率为分析对象的研究则有叶裕民(2002)、Young(2003)、张军和施少华(2003)、郑京海和胡鞍钢(2005)、郭庆旺和贾俊雪(2005)、郭庆旺等(2005)、王志刚等(2006)、Perkins & Rawski(2008)、周晓艳和韩朝华(2009)、刘瑞翔(2013)等。

一般而言,TFP估算的关键在于如何处理好“估计方法”和“要素投入度量”这两大问题。对于前者,理论上自然离不开如何选取合适的生产函数以较为贴近地描述“投入—产出”生产过程,以及探讨不同生产函数之间的内在联系。经验研究则主要集中在如何利用投入和产出数据中的信息来揭示其背后所暗含的生产过程。目前经验研究中被普遍接受和采用的方法有很多,如基于Solow(1957)的参数估计的生产函数法或增长核算法、源于Farrell(1957)的确定性生产前沿或Aigner等(1977)的随机前沿生产函数估计法、源于Charnes(1978)的数据包络分析法,以及源于Caves等(1982)的Malmquist指数法等。这些方法本身各有优劣;但对于考虑TFP变动内在机制的研究而言,增长核算方法可能更为合适(Barro & Sala-i-Martin,1995;Barro,1999)。当然,增长核算方法本身也存在不足:该方法所得TFP估计的含义最为直观,但将其与“技术进步”或者“经济增长质量”直接相对应则要求满足以下两个基本假设:完全竞争市场和规模报酬不变生产技术。尽管很多研究指出上述假设在实际中并不成立,但在这一成型体系基础上形成新的更优的体系并不容易,目前并没有获得一致被接受的成果(林毅夫和任若恩,2007),从而这一基于Solow(1957)的TFP测算方法仍然非常流行。

对于后者,争议主要集中在如何测算物质资本存量和考虑劳动力投入时是否包含人力资本因素。目前国内外学者研究中国TFP时重心主要集中在物质资本存量估算上;相关方面的研究基本选择“永续盘存法”(Goldsmith,1951),分歧主要表现在:首先初始资本存量和折旧率的假设千差万别(任若恩和刘晓生,1997);其次是直接估算总的物质资本存量(张军和章元,2003;张军等,2004;Perkins & Rawski,2008),还是先单独估计所谓的“建筑安装”和“设备购置”物质资本存量,然后加总得到总的物质资本存量(Bai等,2006;白重恩等,2007)。

在相关研究中,人力资本是否应该以及如何被纳入到增长核算框架当中,是目前TFP相关研究中最为棘手的问题之一。一方面,人力资本对经济增长的重要作用已得到经济学界的广泛承认(Mankiw等,1992),但经验研究中的“人力资本”指标的内涵和外延至今尚未达成一致标准。目前,关于中国不同时期人力资本水平较为代表性的研究有陈钊等(2004)与李海峥等(2013)。除“人力资本存量”估计本身之外,对于TFP相关研究而言,更为复杂的是如何正确考察其在经济增长中所扮演的角色。一方面,部分学者认为人力资本本身是综合考虑劳动力质量之后的劳动要素投入的度量,因而基于增长核算框架估计TFP时应该将其作为要素投入予以考虑;但与此同时,人力资本也可能通过不同途径对TFP产生影响(Benhabib & Spiegel,1994;魏下海和张建武,2010),因为人力资本不仅决定了经济体自身的技术创新能力(Romer,1990a),也同时影响了其向其他经济体学习的能力,进而影响其技术追赶和扩散的速度(Nelson & Phelps,1966),从而在考虑TFP影响因素时似乎也是不可回避的话题。综合而言,人力资本对经济增长的影响既可能包含在要素“有形”投入中,也可能是要素“无形”使用效率的重要构成;而在学者对其具体影响机制有全面认识之前,相关研究是将人力资本作为要素投入在估计TFP时纳入,还是包含在TFP影响因素当中,这两种做法都有其逻辑支持基础。

2.关于生产率的影响因素

由于TFP本身即代表对我们“无知”的度量,因而理论上并没有很好的框架来表明这一指标会受到哪些因素的影响;而在经验研究中,除了通常意义上的“技术进步”会影响TFP增长率外,学者对“投入—产出”生产过程的认知、所采用的估算方法以及所使用的数据中所暗含的“测量误差”等都会对最终的TFP产生影响。尽管系统地直接考察TFP影响因素或内在波动机制的研究较为缺乏,但从不同视角出发来间接审视TFP增长率的研究依然不少。

早期研究主要从不同角度对TFP变动或“技术进步”的原因进行探讨。如Arrow(1962)认为生产率提高主要来源于“干中学”效应与“溢出”效应。Romer(1990b)指出企业有意识地通过研发活动将技术进步“生产”出来,这是TFP不断提高的主要源泉。而随着世界经济一体化进程加快,国与国之间越来越密切的经济往来使得外商直接投资(MacDougall,1960)和进出口贸易行为(Grossman & Helpman,1991;Broda & Weinstein,2006;何元庆,2007;李小平等,2008;毛其淋和盛斌,2012)为技术溢出提供了更为便利的条件。

如果说上述研究更多地是从企业“主动”引导产品供给的角度来理解TFP变动的原因,也有学者从企业“被动”应对市场需求变化的角度来寻找TFP波动的内在机制。如Acemoglu & Linn(2004)、Syverson(2004)、Desmet & Parente(2006)、Melits & Ottaviano(2008)、Lagakos(2008)、刘小玄和吴延兵(2009)等或从理论层面或通过经验研究均发现市场需求是TFP变动的重要影响因素。

要素配置问题对于中国TFP研究而言非常值得关注(王林辉和高庆昆,2013;王林辉和袁礼,2014)。虽然单纯从要素配置角度来解释TFP变动的研究不多,但是从要素错配角度理解国别经济差异却是近年来经济增长文献的重要发展(Jones,2011)。Banerjee & Duflo(2005)、Jeong & Townsend(2007)、Restuccia& Rogerson(2008)以及Buera等(2011)都试图从理论或经验上指出低收入国家相对于发达国家的资源错配,很大程度上解释了这些国家与发达国家收入水平的差异。对中国来说,制度变迁或政策调整等对资源错配问题的纠正可能是中国释放增长潜能的重要源泉(Dollar & Wei,2007;Hsieh & Klenow,2009;聂辉华和贾瑞雪,2011;陈永伟和胡伟民,2011;Brandt等,2012;罗德明等,2012)。

(二)理论逻辑与分析框架

在本节中,我们首先介绍估计中国全国和省际层面全要素生产率(TFP)的方法,然后阐述选取TFP影响因素及构建相关指标的基本逻辑。

1.关于TFP估计的方法

虽然估计TFP的方法很多,但对于“考察TFP影响因素”来说,增长核算方法为较优之选。具体而言,增长核算(Growth Accounting)方法基于对产出与物质资本存量和人力资本存量之间所满足的生产函数关系的假设,可以得到以下三种不同的估计TFP增长率的方法:一是TFP增长率可以基于产出增长率、物质资本存量增长率、人力资本存量增长率以及资本收入份额来估计。这一估计方法非常直观地表明,“产出”增长中扣除“有形要素投入”增长(要素投入按其贡献加权平均)后的余值即可以视为“无形使用效率”提升对“产出”增长的“额外”贡献。在假定“完全竞争市场”从而不存在价格扭曲与外部性等,以及假定“规模报酬不变生产技术”从而要素投入的贡献等于其相应的收入份额时,这一“索洛余值”(Solow residual)可以对应于我们通常意义上所理解的“技术进步”。二是TFP增长率也可以基于产出增长率、资本产出比增长率、人力资本存量增长率以及资本收入份额来估计。还有一种方法是基于人均产出增长率、人均物质资本增长率、人均人力资本增长率以及资本收入份额来估计TFP增长率。

考虑到新古典增长理论中的稳态增长路径上的“资本产出比”为常数,从而当“资本产出比”发生变化时意味着结构发生了变化,并对应着新的稳态增长路径;因此在本文中,我们将采用第二种方法。

2.关于要素使用效率影响因素的选取与指标构建

在我们看来,由于全要素生产率(TFP)意指扣除可以定量测算的、“有形”的要素投入量之后与产出相关的剩余部分,因而扣除数据方面的影响,TFP或者整个经济体的要素使用效率,大致与以下两个方面三类影响因素相关:要么是要素投入量中的有效使用或开工率发生变动,从而表现为“名义”要素投入量不变时产出增加或减少;要么是单位要素的生产力提高或降低,此时给定要素“名义”投入量和“有效”使用量不变时,产出水平也会相应发生变动。而对于“单位要素生产力提高”本身而言,则既有可能源于“技术进步”等带来的生产能力的提升,也包括社会经济、政治、法律和文化环境变迁等所导致的潜在生产能力的释放,亦即技术效率增加,[5]但最终要么表现为要素整体生产力提高,要么表现为同一要素在不同地方的生产力存在差异从而使用结构(或要素配置结构)发生变化时,单位要素总的生产力有所提高。

出于这一逻辑,我们将与要素整体生产力提高相关的因素归结为“技术效率”因素,与要素有效使用量有关的因素归结为第二类因素,而与配置结构变化导致要素总生产力变动的因素归结为“配置效率”因素;并在得到各省1978—2014年间各年TFP估计值之后,用固定效应面板数据分析框架来识别上述三类因素对TFP增长率的影响。

更具体而言,第一类因素相当于经济运行的“润滑剂”或“阻凝剂”,从而这类因素会对经济体中各部门的资本和\或劳动的使用效率同时产生影响。在这类因素中,我们主要考虑“相对收入水平”和“对外依存度”这两个指标:前者对应于与“相对收敛”经济增长理论相关的“赶超效应”[6];后者则用于表征各省对外开放水平,以反映其受益于其他国家或地区“技术溢出”的程度。

第二类与要素有效使用相关的影响因素,其选取主要基于以下几个方面的考虑。我们认为在估算TFP进而识别其影响因素时,较好的做法是将总的物质资本存量(无论其投入生产与否)和总的适龄劳动力人口(无论其就业与否)作为相应要素投入的近似度量,这是因为:一是将使用数量和使用效率尽可能地分离,所估计的TFP更贴近其为“要素投入(量)之外余值”的真实含义。虽然与产出真正相关的是物质资本的流量使用和参与到生产过程中的在岗就业人口,但物质资本存量不被完全使用或者适龄劳动人口未充分就业本身也隶属于资源浪费和效率损失;并且同一时期不同省市、以及同一省市不同时期,这一效率损失程度的变化或差异本身也是要素综合使用效率变化或存在差异的重要构成。二是一定程度上可以将影响经济增长的需求面和供给面上的因素分离开来,因为我们倾向于认为供给面上的因素主要影响要素的(长期)投入量,而需求面上的因素则主要影响要素的(短期)有效使用量。[7]因此,我们引入“(物质)资本闲置率”和“就业参与率”[8]两个指标,来分别衡量用于非生产性的资本积累与适龄劳动人口参与实际生产经营活动的程度的影响。

第三类因素,与要素配置效率相关,借鉴于考察要素错配对经济增长影响的研究。原则上,如果各地区、行业和部门的要素使用效率相同,要素在地区、行业和部门的配置结构变动不会影响总的生产率。但实际上,基于种种原因,不同地区、行业或部门的要素使用效率存在较大差异,因而资源重新配置将会整体经济的生产率产生影响。正如考察中国经济增长相关研究所指出的,中国改革开放以来的要素重新配置是其经济发展保持活力的重要源泉之一。虽然相关方面的统计数据不够全面,从而局限了这方面影响的准确测定,但仍可以通过选取合适指标来部分地捕捉这方面的影响。在这一环节,我们主要考虑“政府规模”、“国有经济比重”、“投资率”、“产业结构”、“城镇化进程”以及“人口迁移”等因素。

3.数据来源与指标构建

与上述框架相对应,我们分别从“估计各年省际TFP”与“TFP影响因素识别”两个方面选取和构建相关指标。

1)全要素生产率(TFP)

基于增长核算分析框架估计省际TFP时,首先需要估计不变价计的产出、资本收入份额、人力资本存量和不变价计的物质资本存量。对于每一项指标而言,在选用数据时我们统一遵循“越新发布数据越准确”的基本原则,相应的估计方法与过程简述如下:

a)不变价地区生产总值

我们首先基于各省各年“以上年=100”的地区生产总值指数(其中1993—2014年数据来自于国家统计局网站,1978—1992年数据来自于《新中国六十年统计资料汇编》),得到“以2005年=100”的地区生产总值指数;之后结合各省2005年以现价计的地区生产总值(数据来源于国家统计局网站),得到以2005年不变价计的地区生产总值。之后,考虑到中国各年各省以现价计的地区生产总值之和并不总是等于相应各年以现价计的国内生产总值,我们对各省以现价计的地区生产总值进行调整,以使得调整后的地区生产总值之和等于相应各年的国内生产总值;并据此得到各省各年调整后的以2005年不变价计的地区生产总值。

b)资本收入份额

部分文献根据总量生产函数来估计资本收入份额(如Chen等(1988),Chow(1993),Chow & Li(2002)),本文并不倾向于采用这一方法。首先,我们所考察的区间为1978—2014年,基于总量生产函数估计得到的资本收入份额为常数,这对于跨时36年的分析而言并不合适。其次,正如Perkins和Rawski(2008)所指出的,“中国以及其他经历经济或机构改革的国家,资本增长本身即为TFP增长率迅速提高结果的一部分”(第6页)。因此估计总量生产函数的方法本身存在问题,因为其所采用的物质资本变量与资本投资回报率密切相关,而后者则很大程度上受到生产率变动的影响(白重恩和张琼,2014b),从而该变量是内生的。

我们基于数据直接估算各省各年可变的资本收入份额。可采用的数据来源既包括“收入法核算”的各省各年地区生产总值数据,也包括“资金流量表”中的有关数据。考虑到这两类数据的时间跨度,我们采用前一类数据来估算。其中1993—2014年数据来源于国家统计局网站,1978—1992年数据来源于《中国国内生产总值核算历史资料1952—1995》。具体而言,我们所采用的资本收入份额为不含生产税的资本收入份额,因为在生产环节所征收的税为资本和劳动要素共同创造的收入。[9]

值得一提的是,增长核算方法要求计算TFP增长率时前后两年的资本收入份额相同。但对于快速转型期的中国而言,如果直接假定1978—2014年各年间各省相应资本收入份额均不变(譬如,对每个省而言,将基于上述公式计算得到的资本收入份额求算术平均值,作为该省相应的资本收入份额),这一假定可能有些太强:这不仅忽略了各省收入分配格局的历史变化,也模糊了各省间的相对变化差异。因此,我们采用折衷的办法:在计算各省各年TFP增长率时,仅仅假定该年资本收入份额与上年相同。即,在计算某省某年TFP增长率时,所采用的资本收入份额为该省该年与上一年资本收入份额的算术平均值,以此类推。

c)人力资本存量

对各省各年人力资本存量数据来说,因为大规模统计人口受教育程度的普查或抽样调查较少,相关方面数据较为缺乏。我们采用如下思路分成两个维度进行估计:首先分别估计各省各年以岁计的详细人口年龄结构,以及各省各年年龄别人口平均受教育年限;其次基于联合国将15—64岁人口作为适龄劳动力人口的界定标准,[10]计算各省每年15—64岁人口的总受教育年限(以年龄别人口数为权重,各年龄人口平均受教育年限加权求和),并以此作为各省各年人力资本存量水平的近似估计。这意味着我们将人力资本对经济增长的影响包含在要素“有形”投入中。当然,我们也可以将人力资本视为要素“无形”使用效率的重要构成:此时计算TFP时只考虑适龄劳动力人口,而将相应的受教育程度作为TFP的影响因素之一。具体而言,有关估计思路和过程如下:

首先估计各省各年年龄别人口。中国迄今为止只进行了六次人口普查和若干次人口抽样调查,各省各年详细的年龄别人口数据并不公开可得。人口学和社会学上基于多种方法对全国年龄别人口进行了估计,但省级层面的讨论相对较少。我们遵循人口年龄结构自身运行规律,采用数理统计方法来估计。由于每一年个体要么死亡退出经济体,要么存活至下一年并且年龄相应增加一岁;同时每一年年龄为0岁的个体则由该期新出生的个体组成,从而不同年份人口动态变化过程可以由一阶马尔科夫过程加以刻画。此时,对各省来说,如果假定不存在人口迁移,[11]则给定其某一年(譬如2000年人口普查时)以岁计的年龄别人口数据,以及每年人口出生率与年龄别人口死亡率,则可以往后倒推历史上以及往前预测未来各年以岁计的详细人口年龄结构数据。而在其中,由于各省各年年龄别人口死亡率数据并不公开可得,我们以2000年人口普查数据和各省各年总人口死亡率数据为基础进行估计:假定任意年份年龄别死亡率完全对应于以下两部分:一是其所处年度的总的死亡风险冲击(由总人口死亡率刻画),二是其所处特定年龄段的年龄别影响。其中各省2000年人口年龄别死亡率根据各省《2000年人口普查资料》中“分年龄的死亡人口状况”有关数据计算得到;各省总人口出生率和总人口死亡率1952—1999年数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》,2000—2014年数据来源于国家统计局网站。

其次估计各省1977—2013年间各年年龄别人口平均受教育年限。我们基于2005年人口抽样调查个体数据(248万多人),来估计1977—2005年间各年各省15—64岁每岁人口的平均受教育年限。在计算过程中,我们简化地假定各时期各省各学龄个体一气呵成完成相应学业,不存在中间中断学业后再继续接受教育的情形;此外,所有个体接受教育的方式为“6岁上学,小学学制6年(12岁小学毕业),初中学制3年(15岁初中毕业),高中学制3年(18岁高中毕业),大专学制2年(20岁大专毕业),大学本科学制4年(22岁大学本科毕业),研究生学制2年(24岁研究生毕业)”。个体如果为某个教育水平毕业,则获得完整的教育年限;如果为肄业或结业等,则获得一半的教育年限。然后根据2005年人口抽样调查时的个体受教育程度、年龄与所在省份信息来计算相应各省各年每岁人口的平均受教育年限。

具体而言,对于年龄在24—64岁之间的各年龄别人均受教育年限而言,以2005年各省52—92岁所有个体的平均受教育年限作为1977年时的相应各省24—64岁各年龄别人均受教育年限的估计值,[12]2005年各省51—91岁个体的平均受教育年限作为1978年时相应各省24—64岁各年龄别人均受教育年限的估计值,1979—2005年间其余年份相应取值以此类推。

对于各省各年15岁人口人均受教育年限而言,根据假定,15岁个体不可能接受高中及以上教育,因此我们以2005年各省那些受教育程度为“初中及以下”的43岁个体的平均受教育年限作为1977年时相应各省15岁人口人均受教育年限的估计值,2005年各省那些受教育程度为“初中及以下”的42岁个体的平均受教育年限作为1978年时相应各省15岁人口人均受教育年限的估计值,1979—2005年间其余年份相应取值以此类推。

对于各省16岁与17岁人口各年人均受教育年限而言,根据假定,16岁与17岁个体最多可能分别接受了1年与2年的高中教育,因此我们以2005年各省那些受教育程度为“高中及以下”的44岁与45岁个体的平均受教育年限[13],分别作为1977年时相应各省16岁与17岁人口人均受教育年限的估计值,2005年各省那些受教育程度为“高中及以下”的43岁与44岁个体的平均受教育年限,作为1978年时相应各省16岁与17岁人口人均受教育年限的估计值,1979—2005年间其余年份相应取值以此类推。

对于各省18岁人口各年人均受教育年限而言,根据假定,18岁个体不可能接受大专及以上教育,因此我们以2005年各省那些受教育程度为“高中及以下”的46岁个体的平均受教育年限作为1977年时18岁人口人均受教育年限的估计值,2005年各省那些受教育程度为“高中及以下”的45岁个体的平均受教育年限作为1978年时18岁人口人均受教育年限的估计值,1979—2005年间其余年份相应取值以此类推。对于各省19—23岁人口人均受教育年限在1977—2005年间各年的取值而言,根据类似的方法进行处理。

同样地,基于2010年人口普查数据类似地得到各省各年龄别人口平均受教育年限在2006—2014年间各年的相应取值。[14]

d)物质资本存量

参照Bai等(2006),我们采用永续盘存法测算各省各年不变价计的物质资本存量。具体而言,我们首先分别估计各省各年的不变价计(以2005年作为基年)的“建筑安装”和“设备购置”物质资本存量,然后加总得到各省各年以不变价计的总的物质资本存量。[15]

基于上述思路得到相应指标后,我们计算各省1978—2014年间各年TFP增长率,图1给出了所有这些TFP增长率的分布情况(含“频数分布”与“Kernel拟合”两种)。为了比较,我们在图1中同时给出了考虑人力资本因素(以上述估计得到的“总受教育年限”作为要素投入量,且以tfp_hc表示以示区分)、以及不考虑人力资本因素(以上述估计得到的“15—64岁适龄劳动力人口”作为要素投入量,以tfp_wp表示以示区分)的估计结果。

图1:1978~2013年间省际TFP增长率分布情况

我们发现无论是以总人口受教育年限、还是以15—64岁适龄劳动力人口作为要素投入来估计,最终得到的TFP增长率(用以表示要素使用效率或生产率的变化)非常接近。因此,在以下的分析中,我们将以tfp_hc为分析起点,并比较其与以tfp_wp(此时将人力资本作为影响要素“无形”使用的因素之一)为考察对象的分析结论,以互相印证和补充。

2)要素使用效率影响因素

如前所述,由于TFP增长率度量的是扣除“可量化”的“有形”要素投入量变动之后与产出增长相关的剩余,因此相关方面的影响因素要么表现为整体生产力提高,要么表现为要素“名义”投入量中“实际”使用或开工率发生了变动,要么表现为同一要素在不同部门的使用效率存在差异从而要素配置结构发生变化时单位要素的整体生产力有所变化。因此,以下识别TFP增长率的影响因素的过程围绕着这三个角度展开。

对于第一类因素而言,我们考虑“相对收入水平”和“对外依存度”这两个指标。其中“相对收入水平”(L.lnrelativeGRP)用“上一年度地区人均生产总值(GRP)与美国人均GDP(均以2005年不变价美元计)之比的自然对数值”来表示,这意味着我们总是将美国作为生产率前沿。我们根据联合国数据(UN data)网站所提供的2005年不变价人民币和美元计的中国GDP数据首先得到1978—2014年各年的人民币对美元汇率,然后将2005年不变价人民币计的各省人均GRP相应调整为2005年不变价美元计的人均GRP。各年2005年不变价美元计的美国人均GDP数据为美国GDP(数据来源于联合国数据网站)除以相应总人口(数据来源于OECD网站)计算得到。[16]

“对外依存度”(ftd)定义为“进出口总额占地区生产总值的比重”。其中“地区生产总值”(现价计)数据来源见之前表述。考虑到各省各年“进口总额”与“出口总额”(现价计)数据(其中1978—1992年数据来源于《新中国五十年统计资料汇编》,1993—2014年数据来源于国家统计局网站[17])均以美元计价,而在计算ftd指标时需要将其调整为以人民币计价的相应值。我们的调整过程如下,根据全国层面数据(同时分别给出了每年以美元和人民币计价的进口和出口总额数据,数据来源于国家统计局网站),得到各年美元对人民币的买入和卖出汇率;[18]之后将各年各省以美元计价的进口和出口总额分别调整为以人民币计价的进口和出口总额,加总得到以人民币计价的进出口总额。

第二类因素则与要素投入的实际使用量或开工率等有关,表现为要素“名义”投入不变的情况下由于实际使用量发生变化,进而以“要素投入量”为衡量的单位产出有所上升或下降。我们主要考虑“(物质)资本闲置率”与“劳动‘参与’率”两个指标,来分别衡量(物质)资本与适龄劳动人口的闲置与参与生产经营活动的程度。

我们用“存货(相对)规模”(inventory)来近似度量(物质)资本闲置率。这一指标被定义为“存货存量与地区生产总值(均以2005年不变价计)之比”。其中2005年不变价计地区生产总值数据见之前表述,2005年不变价计存货存量参照前述“物质资本存量”的计算思路:假定“存货”折旧率为0,用地区生产总值平减指数将各年以现价计的“存货增加”调整为以2005年不变价计的存货“投资”,采用永续盘存法计算得到。所采用数据分别来源于国家统计局网站与《新中国六十年统计资料汇编》。

“就业参与率”(eir)定义为“从业人员总数占15—64岁适龄劳动力人口比重”。其中“从业人员总数”数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》,并根据最新发布的各省各年统计年鉴、《人力资源和社会保障事业发展统计公报》与《国民经济和社会发展统计公报》进行补充;15—64岁适龄劳动力人口数据为估算值,具体估算过程参见之前表述。

“人力资本强度”(princomp_hc)定义为“各省各年15—64岁适龄劳动人口年龄别平均受教育年限的合成因子”。具体而言,我们根据前述方法得到以岁计的各年龄别平均受教育年限之后,用主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)方法进行合成,提取主成分因子作为“人力资本强度”的近似度量。正如之前所讨论的,该指标只在将tfp_wp作为被解释变量、此时人力资本影响要素“无形”使用效率时才会被纳入。

第三类因素则与要素在不同部门投入使用的配置效率相关。我们主要考虑“政府规模”、“国有经济比重”、“投资率”、“产业结构”、“城镇化进程”以及“人口迁移”等因素。其中“政府规模”和“国有经济比重”用于度量“政府干预”程度。“投资率”主要考虑生产投资品和生产消费品的部门要素使用效率的差异,[19]“产业结构”则用于反映不同产业部门要素生产率的差异,“城镇化进程”与“人口迁移”反映与之相关的要素流动的影响。

具体而言,“政府规模”指标(govsize)定义为“地方政府财政收入占地区生产总值的比重”,其中各省各年“地方政府财政收入”(现价计)数据来源于国家统计局网站的各省各年的“地方财政一般预算收入”数据;“地区生产总值”(现价计)1993—2014年数据来源于国家统计局网站,1978—1992年数据来自于《新中国六十年统计资料汇编》。

“国有经济比重”(soe)定义为“全社会固定资产投资中国有经济部门投资所占比重”,[20]其中1978—2004年数据来自于《新中国五十五年统计资料汇编》,2005—2014年数据来自于国家统计局网站。

“投资率”(inv_rate)定义为“支出法构成中资本形成总额占地区生产总值(均以现价计)的比重”,其中1993—2014年数据来源于国家统计局网站,1978—1992年数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》。

“产业结构”有较粗的三次产业结构分类,以及更细的基于国民经济行业分类标准划分等两种情形。考虑粗分产业结构时包括“第一产业所占比重”(prim)与“第三产业所占比重”(third)两个指标,两者分别定义为“第一产业增加值占地区生产总值比重”与“第三产业增加值占地区生产总值比重”;其中1993—2014年数据来源于国家统计局网站,1978—1992年数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》。

“城镇化进程”定义为“城镇化率的增长率”(urgr)。其中“城镇化率”定义为“城镇人口占总人口的比重”,2000—2014年数据来自于国家统计局网站,1978—1999年数据来自于《新中国六十年统计资料汇编》。

“人口迁移”因素则包括“迁入率”(migratein)和“迁出率”(migrateout)两个指标。[21]用于度量人口在不同地区流动对劳动力资源配置效率的影响;也部分地修正之前估计TFP所需“适龄劳动力人口”与“人力资本存量”时,由于缺失详细数据假定“不存在人口迁移”的偏误。相关数据来自于《中华人民共和国人口统计资料汇编(1949—1985年)》、各年《中国人口年鉴》、各年《中华人民共和国全国分县市人口统计资料》。[22]

表1综合给出了相关变量的描述性统计。

表1:变量描述性统计

|

|

观测值 |

均值 |

标准差 |

最小值 |

最大值 |

|

|

TFP增长率 |

tfp_hc |

1106 |

0.046 |

0.037 |

-0.181 |

0.270 |

|

tfp_wp |

1106 |

0.050 |

0.037 |

-0.176 |

0.279 |

|

|

L.lnrelativeGRP |

1147 |

-3.461 |

0.570 |

-4.686 |

-1.757 |

|

|

ftd |

1109 |

0.228 |

0.337 |

0.001 |

1.912 |

|

|

inventory |

1147 |

0.650 |

0.331 |

0.072 |

2.740 |

|

|

eir |

1144 |

0.746 |

0.093 |

0.373 |

0.981 |

|

|

princomp_hc |

1147 |

-0.033 |

6.212 |

-21.251 |

21.693 |

|

|

govsize |

1136 |

0.104 |

0.065 |

0.006 |

0.620 |

|

|

soe |

1137 |

0.581 |

0.227 |

0.114 |

1.000 |

|

|

inv_rate |

1140 |

0.453 |

0.151 |

0.138 |

1.304 |

|

|

prim |

1147 |

0.219 |

0.126 |

0.005 |

0.606 |

|

|

third |

1147 |

0.341 |

0.098 |

0.087 |

0.779 |

|

|

|

1138 |

0.033 |

0.090 |

-0.652 |

0.903 |

|

|

|

993 |

17.907 |

7.165 |

1.980 |

61.250 |

|

|

|

963 |

15.812 |

6.847 |

2.720 |

66.020 |

|

4.TFP影响因素识别

Hausman检验结果首先表明固定效应模型优于混合回归与随机效应模型。因此,在接下来的分析中,我们将采用固定效应模型来考察上述相关因素对要素使用效率变动(TFP增长率)的影响。

我们也采用常见的IPS检验(Im等,2003)来考察所形成的面板数据中各变量的单位根问题和协整问题。[23]更进一步,Wooldridge(2015)检验方法表明固定效应模型存在自相关问题,我们采用Newey-West估计标准差进行修正。

1)以tfp_hc为分析对象

表2第一部分(第1—4列)首先给出了以tfp_hc为被解释变量的估计结果。

表2:TFP增长率影响因素识别

|

|

tfp_hc |

tfp_wp |

|||||

|

1978—2014 |

2001—2014 |

1978—2014 |

2001—2014 |

||||

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

|

|

L.lnrelativeGRP |

-0.075*** |

-0.075*** |

-0.066*** |

-0.065** |

-0.097*** |

-0.080*** |

-0.067** |

|

|

(0.013) |

(0.013) |

(0.011) |

(0.028) |

(0.015) |

(0.012) |

(0.028) |

|

ftd |

0.028*** |

0.028*** |

0.027*** |

0.007 |

0.026*** |

0.026*** |

0.007 |

|

|

(0.009) |

(0.009) |

(0.008) |

(0.013) |

(0.009) |

(0.008) |

(0.013) |

|

inventory |

-0.020** |

-0.020** |

-0.012 |

0.000 |

-0.023** |

-0.011 |

-0.003 |

|

|

(0.009) |

(0.009) |

(0.008) |

(0.020) |

(0.010) |

(0.008) |

(0.020) |

|

eir |

0.081*** |

0.081*** |

0.074*** |

0.063 |

0.083*** |

0.071*** |

0.053 |

|

|

(0.028) |

(0.027) |

(0.023) |

(0.039) |

(0.028) |

(0.023) |

(0.040) |

|

princomp_hc |

|

|

|

|

0.008*** |

0.005*** |

0.006 |

|

|

(0.002) |

(0.002) |

(0.004) |

||||

|

govsize |

-0.108** |

-0.108** |

-0.113*** |

-0.083 |

-0.108** |

-0.102** |

-0.084 |

|

|

(0.046) |

(0.045) |

(0.041) |

(0.162) |

(0.046) |

(0.041) |

(0.149) |

|

soe |

0.002 |

0.002 |

-0.000 |

||||

|

|

(0.014) |

(0.014) |

(0.014) |

||||

|

inv_rate |

-0.052 |

-0.052** |

-0.049*** |

-0.068*** |

-0.100 |

-0.031* |

-0.053*** |

|

|

(0.073) |

(0.023) |

(0.016) |

(0.014) |

(0.072) |

(0.018) |

(0.017) |

|

inv_rate平方 |

-0.000 |

0.060 |

|

||||

|

|

(0.060) |

(0.063) |

|||||

|

prim |

0.009 |

0.009 |

-0.029 |

-0.393*** |

0.027 |

-0.010 |

-0.363*** |

|

|

(0.045) |

(0.045) |

(0.039) |

(0.098) |

(0.046) |

(0.040) |

(0.104) |

|

third |

-0.039 |

-0.039 |

-0.055 |

-0.109** |

-0.055 |

-0.071* |

-0.128** |

|

|

(0.041) |

(0.041) |

(0.033) |

(0.045) |

(0.044) |

(0.037) |

(0.054) |

|

urgr |

0.012 |

0.012 |

0.014 |

0.009 |

0.009 |

0.012 |

0.010 |

|

|

(0.011) |

(0.011) |

(0.010) |

(0.016) |

(0.010) |

(0.010) |

(0.017) |

|

migratein |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

||||

|

|

(0.000) |

(0.000) |

(0.000) |

||||

|

migrateout |

-0.000 |

-0.000 |

-0.000 |

||||

|

|

(0.001) |

(0.001) |

(0.001) |

||||

|

省份固定效应 |

是 |

是 |

是 |

是 |

是 |

是 |

是 |

|

年份固定效应 |

是 |

是 |

是 |

是 |

是 |

是 |

是 |

|

观测值 |

939 |

939 |

1,095 |

432 |

939 |

1,095 |

432 |

|

IPS检验 |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

注:括号中为Newey-West标准差;*,**,***分别表示在10%、5%、1%水平上显著。

第1列包含上述我们所提及的三类因素的所有变量。估计结果表明,与“技术效率”有关的指标,“相对收入水平”以及“对外依存度”分别对生产率存在统计显著的负向与正向影响。这与直观印象相符:前者与“追赶效应”相对应,经济发展程度越高时“后发优势”相对越不明显;而对外开放水平提高则有利于学习和引进其他经济体的先进技术,也有利于通过贸易更好地发挥比较优势,从而有利于生产率的提高。

与“要素有效使用”相关的两个指标中,“存货(相对)规模”对tfp_hc存在统计显著的负向影响,而“就业参与率”存在统计显著的正向影响,这与我们的直观印象相符。存货规模上升意味着更多的产出用于积累并不直接参与生产活动的“存货”,从而降低了要素“名义”投入的有效使用量;而劳动参与率上升则意味着更多适龄人口进入生产经营活动成为从业人员,此时要素“名义”投入的有效使用量增加。

与“配置效率”相关的指标中,“政府规模”对tfp_hc存在统计显著的负向影响。这与直观相符:政府干预通常被认为不利于要素的优化配置和使用。“国有经济比重”的影响统计不显著,这可能源于我们所选取的指标为固定资产投资中的国有经济部门所占比重、从而不能完全代表整体经济活动中的国有经济的占比;也有可能源于如下一正一负两方面的传导机制:对于正向机制而言,一是“国有经济”有溢出正外部性(Bai等,2000),二是所谓的“摘好桃子”现象所表征的同步相关关系:当经济中“好桃子”多了的时候,会同时表现为“国有经济”规模扩张与生产率上升;对于负向机制而言,则与文献讨论中常见的“国有经济”因为垄断等导致要素投入和使用无效率或低效率的批判相一致。

对于“投资率”而言,第1列中同时包含“投资率”及其平方项,以度量该指标可能存在的非线性影响;估计结果表明“投资率”对tfp_hc存在统计不显著的倒U型的影响。此外,“产业结构”(prim与third)、“城镇化率增长率”与“人口迁移”(migratein与migrateout)等指标对tfp_hc的影响统计不显著。

由于“投资率”的二次项系数不显著,我们在第2列中只包含“投资率”重新进行了回归。此外,考虑到我们所选用的“国有投资比重”指标并不能很好地代表中国的“国有经济比重”,“人口迁移”指标在部分年份数据缺失,且这三个指标的影响几乎可以忽略不计(估计系数接近于0且统计不显著),我们略去这三个指标重新进行了估计,估计结果见第3列。第2—3列结果中各相关变量的估计系数与显著性程度与第1列结果非常接近,只是此时“投资率”的估计系数变为统计显著为负。

对于快速经济转型的中国而言,我们所分析的时间跨度(1978—2014年)可能存在的结构性跳跃:不同因素在不同时期对tfp_hc的影响可能存在差异。比较典型的如“投资”,在中国发展的早期,“投资”尤其是“基础建设投资”等非常有利于资源重新配置和提高生产效率,而在经济发展的后期则有可能由于“投资—消费”失衡而不利于经济增长。因此,在第4列中,我们以2001—2014年为考察区间加以分析。选择这个时段的原因是国际金融危机的前后正好各占这一时段的一半。我们发现,其他各变量的估计基本与之前的分析相一致,只是此时“对外依存度”、“存货(相对)规模”、“就业参与率”和“政府规模”对tfp_hc的影响不再统计显著,而“产业结构”(prim与third)的估计系数则变为统计显著为负。[24]

2)以tfp_wp为分析对象

正如我们之前所讨论的,人力资本因素既可以作为“要素有形投入的重要构成”,也可以作为“要素无形使用效率的重要源泉”,从而作为影响TFP变动的影响因素来加以分析。表2的第一部分(第1—4列)给出了前一种情形的分析结论,我们接下来将考虑另一种情形,意即,估计TFP时将适龄人口作为要素投入量,而将人力资本作为影响TFP的因素之一。因此,我们接下来将tfp_wp作为被解释变量,而将“人力资本强度”(princomp_hc)作为“要素有效使用量”相关影响因素之一,相关分析结果见表2的第二部分(第5—7列)。

估计结果表明,“人力资本强度”对TFP增长率tfp_wp存在统计显著的正向影响;并且相比于表1的第一部分中各相应结果而言,以tfp_wp作为被解释变量,而将“人力资本强度”纳入到解释变量当中,其余各变量对TFP增长率的影响与之前的分析相一致。

尽管已有文献在将人力资本作为要素有形投入还是无形使用效率时存在一定分歧,我们倾向于认为表2的第一部分更为清晰合适:因为我们之所以基于垂直分解思想来识别各因素对要素使用效率(TFP增长率)的影响,这固然与TFP为“对无知度量的黑匣子”从而并无其内在波动机制的理论表述相关,更重要的考虑则是我们囿于数据不能直接地进行细致分解,从而直接考虑这些因素对要素使用效率的影响,但人力资本存量一定程度上是可以估计得到的(正如我们之前的尝试一样),尽管这一指标的质量还有待进一步的提高。因此在以下的分析中我们将以tfp_hc为标准来考察2008年以来中国生产率下降的主要源泉。

5.近年来生产率下降源泉分解

我们在这一节考察2008年前后全要素生产率(TFP)增长率的跳跃程度,以及这一跳跃有多少可以被2008年前后各影响因素的变化来解释。

表3:中国2008年前后TFP增长率跳跃幅度及可被解释比例

|

|

考察区间均值 |

2008年后跳跃 |

解释比例(%) |

||

|

|

2001 – 2007 |

2008 – 2014 |

变化量 |

变化对TFP的影响 |

|

|

tfphc |

0.0388 |

0.0197 |

-0.0191 |

- |

|

|

L.lnrelativeGDP |

-3.2787 |

-2.9693 |

0.3094 |

-0.0201 |

105.43 |

|

inv_rate |

0.3986 |

0.4665 |

0.0678 |

-0.0046 |

24.14 |

|

prim |

0.1224 |

0.0964 |

-0.0260 |

0.0102 |

-53.52 |

|

third |

0.4188 |

0.4520 |

0.0332 |

-0.0036 |

19.03 |

|

合计 |

- |

- |

- |

-0.0181 |

95.08 |

注:1)表中数值均为估计值,具体估计过程见文中描述。2)“变化对TFP的影响”为“变化量”与表2的第(4)列中相应变量的估计系数的乘积。

我们首先根据全国层面上2001—2014年间各年的TFP增长率(以tfp_hc衡量)[25],“相对收入水平”、[26]“投资率”以及“产业结构”(prim与third)等共计4个影响因素的相应数据,[27]比较“2001—2007年”与“2008—2014年”两个考察区间内相应指标的不同。我们关心2008年前后TFP增长率的跳跃中不能被时间哑变量解释的部分,也就是TFP增长率的跳跃与时间哑变量的跳跃之间的差,在多大程度上分别能由上面的4个影响因素解释以及各个因素的解释力度有多大。为此,我们计算各影响因素对TFP增长率的影响效果,[28]分析各影响因素2008年前后的跳跃对TFP增长率跳跃的解释比例。表3给出了相应的结果。我们发现,上面4个因素的变化的影响几乎可以解释TFP增长率跳跃(-0.019)的全部(解释比例约为95.08%)。

之后,我们基于“反事实研究法”(counter-factual analysis,CFA)在比较静态分析框架下来详细分析中国近年来(2008—2014年间各年)生产率变动的内在机制。具体而言,这一“反事实研究法”的基本思路是:对任意一个待考察的影响因素,假定整个考察期内该因素各年的取值均与其考察期的初始值水平相同(意即,假定该因素在整个考察期内不发生变化),代入表2中该因素的估计系数,从而得到各年“不考虑该因素时序上变化”的预测值(即,所谓的“不含该因素”的CFA预测值),并将其与实际数据进行对照,从而揭示出在考察期内该因素对于TFP增长率的解释力度。在这里,之所以称为“比较静态分析框架”,是因为我们忽略了各指标假定不变时的传导影响,以与我们随后将展开的动态还原分析相区分。[29]

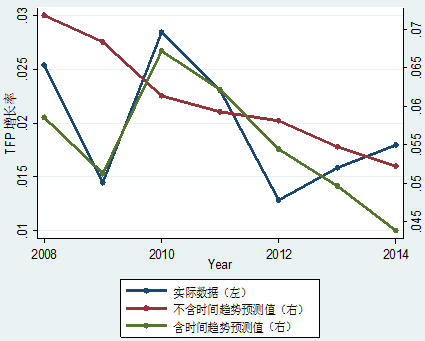

在这里的分析中,我们以表2的第4列为基准。考察“相对收入水平”、“投资率”以及“产业结构”(prim与third)等4个指标的影响。在进行具体分析之前,我们首先来验证所选取的4个指标在2008—2014年各年间对TFP增长率变动的综合解释力度。图2同时给出了这4个指标对此轮生产效率显著下降的综合作用(“不含时间趋势”曲线),以及综合考虑周期性因素之后这4个指标对2008—2014年间全要素生产率变化趋势的拟合效果(“含时间趋势”曲线)。其中“不含时间趋势”曲线为基于表2的第4列的相应估计系数,以及这4个指标在2008—2013年间的相应取值计算得到的估计值,而“含时间趋势”曲线则在“不含时间趋势”曲线基础上,进一步根据表2中第4列中相应年份哑变量的估计值进行周期性调整。

图2表明,同时考虑2008年以来的结构性因素(4个指标的拟合值)以及短期周期性因素(用时间哑变量估计值进行相应调整)之后,“含时间趋势”曲线在2008—2014年间与“实际数据”曲线保持了非常好的同步相关性。这一结果支持了之前基于面板数据和垂直分解思想来识别TFP增长率影响因素及其影响幅度的分析结论的合理性。“不含时间趋势”曲线则意味着是结构性因素(只包含所考虑的这4个指标时)使得同期TFP增长率在此期间不断下降,而非周期性因素。“不含时间趋势”曲线与“含时间趋势”曲线的差别反映了在投资之外的政策和其他没能考虑的随时间变化的因素的作用。

图2:2008—2012年间中国TFP增长率变化趋势及影响源泉

表4则基于反事实研究法详细给出了2008年以来这4个指标分别对此期间要素生产率变动的影响。其中,“CFA预测值”分别对应于假定相应指标在2008—2014年各年间均维持在2007年的水平上不变,而所有其他因素与实际情形相同时的估计值,其与“实际数据”的差异即可以视为相应因素对要素生产效率变动的边际影响。

综合而言,表4结果表明2008年金融危机以来,中国人均收入水平与美国人均收入水平差距不断缩小使得“赶超效应”不断减弱,“投资率”以及“第三产业比重”的相应变化,都对同期中国要素生产效率的改进产生了非常大的负面冲击,这一影响远远超过了“第一产业比重”不断下降带来的正面影响:如果2008—2014年间这4个因素均维持在2007年的水平上不变,则同期中国要素生产率增长率相应各年将分别比实际值高出0.006,0.009,0.016,0.018,0.020,0.023 和0.026;并且相关负面冲击因素中,“相对收入水平”的影响最大,其次为“投资率”与“第三产业比重”。

表4:2008—2014年间中国TFP变动主要影响因素的相对影响大小比较

|

|

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

CFA预测值 |

L.lnrelativeGDP |

0.030 |

0.021 |

0.042 |

0.039 |

0.029 |

0.034 |

0.039 |

|

inv_rate |

0.027 |

0.018 |

0.033 |

0.028 |

0.017 |

0.020 |

0.022 |

|

|

prim |

0.025 |

0.013 |

0.026 |

0.020 |

0.010 |

0.012 |

0.013 |

|

|

third |

0.025 |

0.016 |

0.030 |

0.025 |

0.016 |

0.020 |

0.024 |

|

|

实际数据 |

0.025 |

0.014 |

0.028 |

0.023 |

0.013 |

0.016 |

0.018 |

|

注:1)表中“实际数据”为2008—2014年间全国层面上的全要素生产率增长率(tfp_hc),“CFA预测值”为假定相应指标在2008—2014年间均保持在2007年的相应水平上不变,而所有其他因素均取实际值的CFA预测值,各数据与相应的实际数据相比即度量了该因素对全国层面上的生产效率改善速度的综合影响。

由此看来,考虑到中国人均收入增长率将在一段时间内继续高于美国人均收入增长率,“第三产业比重”不断上升,投资率短时间内居高不下,均意味着中国2008年以来经济增速放缓将成为较长时间内的必然趋势,中国寻求新的生产率提升突破口以促进经济增长之路任重道远。在相关方面,坚持对外开放以实现潜在生产力提升,加快资源优化配置来不断释放潜力,并通过促进劳动力充分就业以提高要素有效使用,都是提升中国生产率进而促进经济增长的长效机制。

6.2008年以来大规模投资的作用

2008年金融危机以来中国政府所实施的大规模经济刺激计划对经济增长产生了很大的影响;这是这段时间内尽管生产效率改善的速度大幅下降,我们仍然保持了较快增长的主要原因。我们关心的一个问题是,如果没有这样的刺激情况会是怎样。由于投资的增加是刺激计划的主要内容,我们在本节中将以“投资率”这一指标为重点分析对象,基于“反事实研究法”动态还原2008年以来大规模投资的作用。相比于之前的“反事实研究法”而言,本节分析将考察“投资率”变动的动态传导影响。

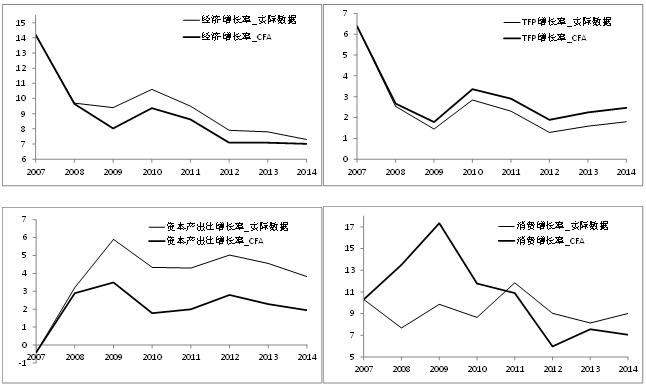

具体来说,我们的做法如下。我们依然假定2008—2014年各年投资率(以及投资用于“建筑安装”和“设备购置”的比重)均维持在2007年的水平上不变,而其他所有指标均取实际值。[30]我们首先根据表2第4列中的估计系数估计2008年的TFP增长率,并重新估计2008年的物质资本存量水平,之后根据经济增长率与TFP增长率、资本产出比增长率以及人力资本存量增长率之间的相关关系,来估计2008年的GDP。[31]我们然后基于估计得到的2008年的GDP和假设的2009年的投资率来估计2009年的TFP增长率,并重新估计2009年的物质资本存量水平,然后重新基于上述经济增长率计算公式得到2009年的GDP。以此类推。之后我们基于相应的CFA预测值,计算了2008—2014年各年的经济增长率、资本产出比增长率和TFP增长率。更进一步,我们通过假设2008—2014年各年的“政府消费支出占GDP的比重”以及“净出口占GDP的比重”均取实际值,[32]而“资本形成总额占GDP的比重”(即,投资率)则维持在2007年的水平上不变,基于新的估算得到的GDP数据得到各年的“居民消费支出”,并在此基础上计算了2008—2014年各年的居民消费支出增长率。图3分别给出了上述方法得到的“经济增长率”、“TFP增长率”、“资本产出比增长率”以及“居民消费支出增长率”CFA预测值与实际数据的比较结果。

图3:2008—2014年间中国大规模投资的影响

图3首先表明,2008年以来中国大幅度上升的投资率水平有效地缓减了金融危机对中国经济增速的负面冲击,尤以2009年最为明显:如果2008—2014年间中国投资率维持在2007年41.6%的水平上不变,则在此期间中国经济增长率将分别为9.64%,8.03%,9.37%,8.62%,7.08%,7.09%和7.01%,分别低于实际数据0.06,1.37,1.23,0.88,0.82,0.71和0.29个百分点。图3结果同时表明,投资率大幅上升对同期TFP增长率产生了不利影响(分别使得TFP增长率下降了0.13,0.33,0.52,0.61,0.61,0.66和0.67个百分点),但却非常有利于资本投入的增加(资本产出比增长率分别上升了0.31,2.41,2.56,2.30,2.23,2.27和1.88个百分点)。此外,对居民消费支出而言,投资率大幅上升在2008—2010年间非常不利于居民消费支出的增长(分别使得居民消费支出增长率下降了5.83、7.48和3.12个百分点),但在2011—2014年间由于经济总量进一步扩大而使得居民消费支出呈现出一定的同步增长趋势(居民消费支出增长率分别增加了0.94,3.05,0.58 和1.96个百分点)。

综合而言,图3结果表明,2008—2014年中国投资率水平大幅攀升并维持在较高水平上不变,虽然整体上有力地缓减了金融危机对中国经济增长的负面冲击,但不利于生产效率的改进,同时也抑制了居民消费支出。并且,经济刺激计划等带来的大规模投资并未逆转经济增速不断下降的长期趋势。

7.可能的解释与经验支持

在本节中,我们简单回顾和梳理一下2008年经济危机之后与经济刺激计划相伴随尤其是与“投资”相关的几个典型事实。

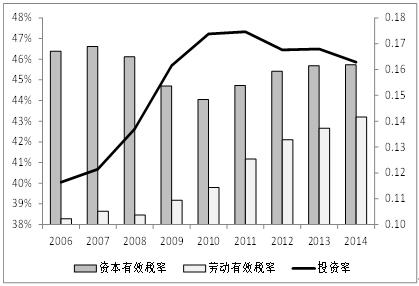

我们首先基于数据描述2008年后的投资率和投资结构的变化。对于投资结构而言,与已有文献关于“设备投资更有利于经济增长”(De Long & Summers,1991;De Long等,1992)以及我们之前所发现的“国有经济效率较低”的结论相一致,我们重点关注“全社会固定资产投资”中“设备购置投资”所占比重,以及“国有”投资所占比重的变化;结果见图4(其中,“投资率”均以左纵坐标轴表示)。[33]图4表明,投资率在2008—2010年间大幅上升,2011年后虽然有所回落,2014年仍显著高于2007年以前的水平;“国有”投资比重在“4万亿投资计划”实施的2009年和2010年迅速上升,2011年后不断下降(2011年降幅最明显);“设备购置”投资比重在2008—2014年间持续下降。

图4:中国2008年前后投资结构

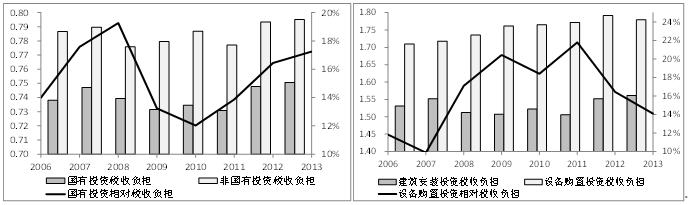

之后我们考察2008年后资本与劳动有效税率的变化,[34]结果见图5。类似地,为便于比较,图5中同时给出了各年的“投资率”水平(其中,“投资率”以左纵坐标轴表示)。我们发现2008年后劳动有效税率持续迅速上升;但资本有效税率在2008—2010年间迅速下降,之后在2011—2014年间有所上升(2014年仍显著低于2008年之前的水平),这与同时期投资率先大幅攀升后缓慢下降(2014年仍显著高于2008年之前的水平)的变化趋势正好相反。

图5:中国2008年前后资本与劳动有效税率

最后,与之前的分析保持一致,我们比较2008年前后各年“国有”与“非国有”投资,以及“建筑安装”与“设备购置”投资的税收负担;[35]结果见图6:图中“税收负担”(右坐标轴)表示每单位投资所对应的税收收入,“相对税收负担”(左坐标轴)表示不同类型投资所对应的单位投资税收收入的比值。图6首先表明,各年“国有”投资税收负担始终低于“非国有”投资税收负担,“设备购置”投资税收负担始终高于“建筑安装”投资税收负担。此外,图6显示,2008—2010年间“国有”投资相对税收负担大幅下降,之后在2011—2013年间大幅上升至2007年前后的水平;这与同时期“国有”投资比重先上升后下降的变化趋势正好相反。与此同时,“设备购置”投资税收负担在2008—2013年间不断上升,“建筑安装”投资税收负担在2008—2011年间有所下降,之后恢复至2007年前后的水平,这大致与同时期“设备购置”投资比重下降趋势相对应。

图6:中国2008年前后不同类型投资的税收负担

总结而言,我们基于已有文献结论、之前的回归分析和2008年前后的宏观数据发现: 2008—2014年间资本的税收负担先下降后上升(平均税收负担低于2008年之前水平);投资率先上升后下降(平均水平高于2008年之前水平);更有利于经济增长的“设备购置”投资的税收负担更高,且在刺激计划实施期间税收负担进一步加重,从而“设备购置”投资比重大幅减少;相比于“非国有”投资而言,“国有”投资的税收负担始终更低,且在2009年和2010年效率更低的国有部门获得了相对更多的投资。

8.主要结论

2008年金融危机以来中国经济增速明显放缓,对其原因的解释和未来走势的判断,一直是国内外高度关注和广泛争论的问题,其答案有重要的政策含义。部分学者认为当前经济减速属于短期周期性波动,而部分学者则认为中国这一轮经济增速下滑将成为较长时间内的结构性趋势。实际上,2008年以来中国经济增长下滑主要表现为人力资本和全要素生产率增速的双重下降。前者的影响机制非常清晰,中国人口老龄化趋势不断加剧以及全民普及“义务教育”政策已实施多年,人力资本增长的起点更高。因此,对于全要素生产率增速变动机制的深入分析,即成为理解当前中国经济增速下滑进而判断其未来走势的关键。

在以往关于中国全要素生产率的讨论中,学者基于不同的研究方法和数据对全国、地区或部门层面上的生产率进行了估计,部分研究基于指数方法对全要素生产率的变动原因进行了分解,并将其与中国改革开放背景中的制度变迁等“改革红利”联系起来理解中国经济增长。但相关研究的TFP估计千差万别,争议主要集中于方法的选择、可信数据的选用和数据处理的科学性方面。正基于此,我们通过详细梳理相关历史数据,借鉴和发展评估要素使用效率指标的相关方法,构建较为一致可比的指标数据集,估计了中国各省和全国层面上的全要素生产率水平。在此基础上,首先基于面板数据并借鉴垂直分解思想,从技术效率、要素有效使用和要素配置效率三个维度,识别了中国要素使用效率变动的影响因素。我们发现:首先,从对技术效率改善的影响的角度来看,对外开放程度对生产率有显著正面影响,而收入水平的影响则显著为负;其次,存货规模和劳动参与率通过影响要素的有效使用量,分别对生产率产生显著的负向和正向影响;再次,从对要素配置效率的影响的角度来看,政府规模对生产效率有显著负面影响,投资率与生产效率存在统计显著的负相关关系。综合而言,“后发优势”不断减弱和投资率攀升,均是中国2008年以来生产率下降的重要因素。

之后,作为对“中国是否投资过多”这一热议话题的回应,论文以2008年中国政府应对经济危机所实施的经济刺激计划为典型事件,采用反事实研究法模拟还原2008年以来中国投资率攀升对同期经济增长和消费支出的影响,发现增加投资虽然整体上有力地缓减了金融危机和欧债危机对中国经济的负面冲击,但却不利于生产效率的改进,同时也抑制了居民消费支出。并且,经济刺激计划并未逆转经济增速不断下降的长期趋势,且在刺激计划退出之后“稳增长”效果迅速消失,但对“生产率”的负向影响持续保留。接下来,论文进一步通过有关宏观经济指标,并结合已有文献结论,梳理出以下特征事实:2008年中国政府所实施的经济刺激计划,使得2008—2014年间资本的税收负担先下降后上升(平均税收负担低于2008年之前水平),投资率先上升后下降(平均水平高于2008年之前水平),更有利于经济增长的“设备购置投资”大幅减少,而效率更低的国有部门获得了相对更多的投资,从而对整体经济的生产效率产生了不利的影响。

我们认为,后危机时代中国经济增速放缓将是较长时间内的必然趋势;中国应对经济危机的“经济刺激”(“投资”是最重要的手段之一)实践表明,投资不仅于消费最优考虑、还是于经济增长本身而言,都应该保持在适中的“黄金”水平。中国政府应尽可能减少经济干预,或者基于相应的财政政策或货币政策应对负面冲击以实现“稳增长”和“保就业”目标时,尽可能少地实施有偏向性的政策,以免引导资源流出更有利于经济增长的部门(如“设备购置”投资)或流向效率更低的部门(如国有部门),从而加剧经济结构扭曲进而对整体经济的生产效率产生不利影响。

三、政策建议

本文第一部分的测算结果表明:一方面随着经济发展水平与美国差距缩小,劳动生产率潜在增速将呈现出逐年下降的趋势;另一方面,受人口老龄化加剧,特别是与之相伴的就业参与率下降影响,劳动力增长率也将逐年下降甚至出现负增长。综合而言,随着劳动生产率潜在增速和劳动力增速的逐年下降,中国经济潜在增长率也将呈下降趋势:2016—2020年间为6.29%左右、2021—2025年间为5.54%左右、2026—2030年间为4.84%左右、2031—2035年间为3.96%左右、2036—2040年间为3.31%左右、2041—2045年间为3.33%左右、2046—2050年间为2.90%左右。

第二部分考察中国生产率变动影响因素的分析结果表明:首先,从技术效率维度,对外开放程度对生产率的影响显著为正,而相对收入水平对生产率的影响显著为负;其次,从要素使用效率维度,非生产性投资积累和就业参与率则通过影响要素的有效使用量,分别对生产率产生显著的负向和正向影响;再次,从要素配置效率维度,政府干预对生产率有显著负面影响,投资率与生产率显著负相关。综合而言,中国近年来生产率下降主要源于“后发优势”不断减弱与投资率不断攀升。

更进一步,2009—2011年间中国经济相比于其他经济体相对更优的增长表现,一定程度上得益于这段时间应对经济危机的大力度刺激计划。但刺激计划仅在短期内缓减了金融危机和欧洲主权债务危机的负面冲击,并未逆转经济增速下降的长期趋势。大规模政府性投资使得危机后资本的税收负担相对下降而劳动的税收负担相对上升,更有利于经济增长的“设备购置投资”大幅减少,而效率更低的国有部门获得了相对更多的投资,从而对整体经济的生产效率产生了不利的影响,同时也抑制了居民消费支出,在刺激计划退出之后“稳增长”效果迅速消失,但对生产率的负向影响却会持续保留。

上述分析结果表明,中国经济增速放缓将是较长时间内的趋势,是中国经济发展进入新常态后潜在增长率下降导致的结构性变化,并非短期负面冲击导致的实际增长率周期性波动。照目前的劳动力和劳动生产率变化趋势推算,“十三五”末实现经济总量比2010年翻一番仍然存在一定难度。建议不能仅针对需求侧使用周期性政策手段,更要加快供给侧结构性改革,构建有效应对劳动力和劳动生产率增速“双下降”的宏观政策框架。具体而言,包括:

适应较低的经济增长潜力。中国经济由高速增长向中高速增长转换是较长时间内的必然趋势,其本质是经济结构重构和增长动力重塑的过程。建议主动适应经济发展新常态,保持经济运行在合理区间,逐步减少通过政府投资等来实现的需求侧管理和稳增长激励,更加关注供给侧改革所带来的结构平衡,突出创新驱动,着眼提质增效。

通过财政刺激所进行的投资效率较低,同时占用大量资源,增加了效率相对较高的生产活动所面临的资金成本和劳动力成本,抑制高效率的生产活动,进一步降低总体效率。依靠加速投资所带来的高速增长不可持续,唯有效率的持续改善才能带来经济的可持续增长。过度的刺激性投资造成投资回报率低而投资成本高,并且政府财力不可能持续支持高投资,债务水平增加很快,增加了经济中隐含的风险。

财政政策转向。财政政策可以继续积极,但方向要从支出积极,转向积极落实减税。当用刺激性的投资来为产能过剩的行业创造需求的时候,会挤占资源,使得市场上有活力的部门获得资源的成本上升,劳动力成本上升,资本的成本也上升。所以,要解决结构调整的问题,必须重视挤出效应,稳步减弱投资性财政刺激的力度,降低要素成本。在此过程中,建议更好地控制地方债务。

在降成本方面,降低社保缴费率应该是优先考虑的措施。建议将基本养老保险历史遗留问题的解决和养老保险缴费率的设定分开考虑,用划拨国有资本和国有企业分红来解决基本养老保险的历史遗留问题。用国有资本划拨或国有企业分红来解决社保的历史遗留问题公平合理。同时,将部分国有资产划拨给社保基金不会影响相关企业的公有制性质,甚至可以改善企业治理,有利于巩固中国的基本经济制度。一旦历史遗留问题解决了,就可以严格按照精算平衡原则设定缴费率,保持新一代参保人一生缴费和一生待遇的贴现值基本相同,而这样设定的缴费率比现行缴费率有显著的降低。降低基本养老保险缴费率对于提高征缴率会有帮助,可以使得实际征缴收入的下降幅度小于缴费率的下降幅度。另外降低缴费率有利于为建立延迟退休的机制赢得更大的社会支持。降低基本养老保险的缴费率以后,可以腾出空间建立养老保险的第二和第三支柱,用三个支柱一起来保障合理的养老金替代率。同时如果加强社会保险基金的投资管理,提高投资的回报率,就可以在同样的缴费情况下提供更高的待遇。

进一步简政放权,降低或取消企业面临的各种收费也是降低企业负担的重要手段,让企业有活力去带动经济增长。有些收费用于支付企业并不需要的服务,或者是支付不同收费部门重复提供的服务,有很大的浪费。必须清理企业面临的各种缴费,降低或取消其中不合理的收费。因为有些收费是中央部门或是这些部门垂直管理的下级机构或事业单位收取的,这项工作单靠地方政府是不能很好完成的,还需要协调中央部门。

此外,随着中国人口老龄化趋势不断加剧,劳动力数量减少是影响中国未来经济增长的重要因素之一,通过加大投资于人的力度,以此提升人的劳动生产率,是实现经济可持续增长的长效机制。按照“广覆盖、保基本、有质量”的要求,进一步扩大学前教育资源和义务教育财政投入,并有针对性地向农村、边远、贫困和民族地区倾斜,保障家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的学前和义务教育可及性,将家庭负担控制在合理范围。减小课堂学生人数,合理配置教师资源,推动优质资源共享,深入推进基础教育均衡发展。

化解过剩产能。化解过剩产能要坚持“市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持、综合施策”。化解过剩产能应该着重去除造成产能过剩的根源。根源之一是金融部门不断地为僵尸企业提供资金。这一现象是造成日本上世纪90年代以来经济问题的主要原因。我们建议,一是金融机构和金融市场应该以提高资源配置效率和控制金融风险为主要任务,其他社会责任应该更多地依赖财政和货币政策。二是改善金融机构自身提高资金配置效率的激励。三是减少地方政府对金融机构决策的干预,在处置坏账时应该给金融机构更大的话语权。四是金融机构信息获得有待更加有力的支持。五是更好地控制地方债务。

通过市场化的优胜劣汰化解过剩产能,对于有市场竞争力收益良好的企业,应大力给予资金支持;对于产能过剩行业的僵尸企业,要停止放贷、发债和上市融资;对于能够进行产业整合的企业,则要给予贷款支持;对于为改善产能过剩而进行兼并重组的企业,金融市场要多渠道多业态参与,通过金融产品和服务创新,支持重组后企业的产品升级和技术创新。

产能过剩行业大范围的企业退出可能会引发一系列社会问题,因此要完善企业退出的补偿机制。建议安排专项补偿资金,建立企业退出扶助基金,健全社会保障机制,要妥善安置职工,兜牢民生保障底线,保障退出企业职工合法权益。

市场制度改革。供给侧改革的核心和导向是市场化制度的供给,应破除政府主导的土地、资本等重要资源要素分配模式,重视市场机制的调节作用,强化要素市场的体制机制创新,通过市场上产品价格和要素价格改革,引导资本和劳动在不同部门的优化配置。

在国有企业改革方面,逐步实现从管企业到管资本为主,加强国有资产监管,提高国有资本配置和运行效率,推进国有经济布局战略性调整;对于产能严重过剩、发展潜力有限的传统的国有企业坚决依法退出破产,优化供给端。

深化简政放权,全面建立政务公开、司法公开和执法公开等“三个公开”,以及权力清单、监管清单和负面清单等“三个清单”制度,从数量型放权向开放市场转变,不断降低企业制度性交易成本。

在对外开放方面,中国开放的服务领域较少,比如医疗服务和养老行业等。我们在这些方面与国际水平相比还有一定差距。应在准入和其他相关政策上提供更好的条件,吸引外资在这些领域投资,让相关内资机构可以从外资企业获得管理经验和人才。

新型城镇化,提高劳动力使用效率,化解房地产库存。我们的研究表明,城镇化是影响要素使用效率的一个重要因素,同时高质量的城镇化也是增加总需求的有效手段。推动城镇化的关键是解决户籍政策和土地问题。首先是要取消户籍制度,使农民能够自由地进城,并解决农民工子女的教育问题。其次是土地问题,城镇化建设需要解决农民进城后的土地问题。解决土地问题,解决户籍和福利,城镇化才能稳定持续地推进。

农民在农村的财产主要包括宅基地和土地承包权。类似于重庆的地票制度是帮助农民盘活其宅基地财产的有效手段。如果还能允许农民将其宅基地出售给或将其土地承包权转让给更大范围的人群,也可以增加农民可盘活资产的价值。这个过程中要注意把握节奏和力度,规范配套的中介、法律服务,避免一哄而上导致农民有限资产的贱卖。

在城镇化的过程中,要允许人口向超大城市之外的大中型城市集聚,以充分利用集聚效应带来的效率提升。很多研究表明集聚效应能带来很显著的效率提升。也有研究表明中国除了超大城市之外,其他城市的规模还不到充分发挥集聚效应的水平。日本1950—1973年间高速增长的时期也是人口向大城市集聚的时期。1970年代早期日本开始实施“国有土地平衡增长政策”,对农村地区提供各种补助,减缓了人口向大城市集聚的进程,随后经济增长速度就下了一个台阶。

金融改革。与中国经济从高速增长向中低速增长过渡阶段转变相伴随的另外一个重要现象是金融风险将逐步显露。在之前投资主导驱动的经济发展阶段,政府对金融机构和金融市场提出了太多的目标。我们建议回归和还原金融的本质:金融机构和金融市场的主要责任是有效配置资源和控制金融风险。金融机构和金融市场能够实现帮助要素、资源配置更加优化又控制风险,即是对长期经济增长最好的支持。短期的稳增长目标可以通过财政政策、货币政策来间接地引导金融机构去做,让金融做金融的事,而不是让金融代替财政来实施财政政策,这就要求给金融机构和金融市场更大的独立性,加强全方位金融监管。

对于信用违约要依法处置,规范各类融资行为,抓紧开展金融风险专项整治,加强风险监测预警。建议继续深化金融改革,加快投融资体制改革,消除金融风险生成和放大的制度基础,推动经济降杠杆。同时,加强存款保险制度落实,推动资产证券化,使银行资产负债周转率提升,盘活货币存量,以此加速金融风险的稀释。此外,“不可能三角”意味着我们很难同时兼顾货币政策独立性、资本自由流动和汇率稳定,建议在保持货币政策独立性实现总量调控的同时,密切关注和防范汇改进程中的汇率不稳对国内经济实体和各类资产价格的稳定的不利影响,稳健推进人民币国际化。

注:

[1]有兴趣的读者可以参考关于是否存在“东亚奇迹”(World Bank,1993)的“克鲁格曼命题”(Krugman,1994)的一系列争议中,不同学者对“生产率”的内涵及其外延测度的讨论,以及Felipe(1997)与林毅夫和任若恩(2007)对此轮争议的回顾和总结。

[2]较早提出这一“准确计量要素投入”问题的研究包括Denison(1967,1972)、Jorgenson和Griliches(1967,1972)以及Christensen和Jorgenson(1969,1970)等。

[3]这里的K指资本(capital),L指劳动(labor),E指能源(Energy),M指物质生产部门产生的中间投入要素(intermediate-input),S指服务生产部门产生的中间投入要素(Service)。这一方法最初由Jorgenson和Nishimizu(1978)提出,近年来越来越被广泛应用于双国与多国之间、以及宏观和产业部门之间的生产率的比较(林毅夫和任若恩,2007)。

[4]如分别源于Farrell(1957)的确定性生产前沿与Aigner等(1977)的随机生产前沿估计法,源于Charnes(1978)的数据包络分析法,以及源于Caves等(1982)的Malmquist指数法等。

[5]前者对应于生产前沿移动,后者对应于生产前沿不变,从生产集合内部向前沿面逼近。

[6]理论上而言,用“滞后一期的各省相对于美国的生产率水平”作为“赶超效应”的度量可能更为合理。参考Lucas(2009)以及为简便起见,我们采用“相对收入水平”指标。

[7]市场需求面上冲击通过影响要素的有效使用量进而对TFP产生影响的机制,或许正是不同学者所计算的TFP均呈现出“顺周期”特征的重要原因,并且这可以从“要素储备假说”(Rosen,1968)角度来理解:企业一般情况下选择较为稳定的劳动合约储备一定数量的雇员,并通过调整雇员劳动强度来适应外部冲击(主要为市场需求冲击):不利冲击时降低劳动强度进而改变劳动的有效供给,此时雇员平均生产率降低;面临有利冲击时则提高劳动者的劳动强度,此时单位劳动力的生产率将会上升。类似地,企业在生产过程中也不会及时调整其物质资本投入,而是通过增加或减少物质资本的闲置程度(从而单位物质资本的生产率相应发生变化)来应对。

[8]注意,这里的“就业参与率”(Employment Involvement Rate, EIR)与标准的“劳动参与率”(Labor Participation Rate,LPR)略有不同:LPR被定义为“经济活动人口(包含就业人口和失业人口)占适龄劳动力人口的比重”。这里的EIR指标相当于LPR与“就业率”(就业人口占经济活动人口的比重)的乘积。我们出于两方面的考虑选用这一EIR而非LPR指标:一是中国国家统计局只发布了历年各省的“从业人员总数”数据,并没有公开给出“失业人员总数”,我们无从单独计算LPR;二是我们希望通过这一指标来反映潜在劳动力转化为实际劳动力的程度,EIR相比于LPR更贴近我们的意图。

[9]在没有更详细的数据给出资本和劳动要素分别的税收负担以前,暂时只能这样处理。

[10]我们在稳健性检验中考虑了将“20—60岁”作为适龄劳动力年龄划分区间的情形。

[11]这一假定对于国家层面数据估计而言基本可以接受(因为自国外迁入或迁往国外人口相比于中国总人口规模非常小),但对省级层面来说这一假定有些太强。但出于以下两个方面的考虑,我们做出这一简化假设:一方面,我们虽然可以搜集整理到各省自1954年以来各年人口的迁入率和迁出率数据,以及部分年份全国层面年龄别的迁移人口统计信息,但各年各省按年龄分组(甚至更详细地,按年龄—受教育程度分组)的迁移人口数据并不公开可得。另一方面,正如我们之后将讨论的,“人口迁移”本身作为“要素配置效率”的一部分将对要素使用效率产生影响。因此,我们采用“估计人力资本存量时不考虑人口迁移,而在考察TFP影响因素时同时包含人口迁入率和迁出率指标”的研究方法。

[12]因为1977年年龄为24—64岁的个体如果存活至2005年,则其年龄相应变为52—92岁,不存在任何其他可能,从而2005年时52—92岁人群分别是1977年年龄为24—64岁人群最好的缩影和代表。其余各年相应年龄人口与2005年抽样数据中年龄别人口的对应关系类似。

[13]其中高中阶段的学习年限平均分摊,16岁个体分摊三分之一,17岁个体分摊三分之二。

[14]我们根据《中国2010年人口普查资料》中“全国分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口”相应数据计算得到。并且由于2010年为中国最新一次人口普查,我们只能基于2010年数据类似地预测各省各年龄别人口平均受教育年限在2011—2014年间各年的取值。

[15]我们根据国家统计局网站以及最新的统计年鉴等数据来源对Bai等(2006)的物质资本存量数据进行了更新。值得一提的是,原理上而言我们也完全可以采用直接估算总的物质资本存量的方法;并且我们发现,如果直接计算总的物质资本存量时所采用的总投资价格指数可以严格对应于建筑安装和设备购置投资价格指数的加权调和平均数,此时直接计算总的物质资本存量、与分别计算建筑安装和设备购置资本存量然后求和得到总的物质资本存量的方法在理论上完全等价。

[16]与这里计算各省各年2005年不变价计的地区生产总值、进而计算“相对收入水平”的方法不同,我们也考虑了另外一种计算“相对收入水平”的方法:首先以美元和人民币现价计的中国GDP数据得到人民币兑美元汇率(与现价相对应的汇率),将各省以人民币现价计的地区生产总值调整为以美元现价计的地区生产总值,然后再调整为以2005年美元不变价计的地区生产总值,之后再计算相应的“相对收入水平”。之后,我们基于这一新计算的“相对收入水平”指标重新展开分析。两种方法所得结果几乎完全相同。

[17]国家统计局网站同时公布了1993年以来以“经营单位所在地”和“境内目的地和货源地”为口径标准的“进口总额”与“出口总额”数据,经过仔细比对,我们发现前者对应的数据与《新中国五十年统计资料汇编》中的数据变化趋势更为吻合,因此选用前者。

[18]在这里,我们并没有采用计算“相对收入水平”时所使用的汇率,因为这里对应的是进出口产品中人民币兑美元的汇率,而计算“相对收入水平”时则对应于与中美两国所有产品相关的人民币兑美元的汇率。

[19]该指标在已有文献(邵军和徐康宁,2011)中已经被纳入到影响生产率增长的因素的讨论当中,被视为资本深化以及物化技术(embodied technology)程度的度量指标。

[20]这一指标也可以考虑以“工业总产值中国有企业产值所占比重”来度量。两者都只部分地反应了国有经济的相对规模(一个仅考虑“投资”,一个仅考虑“(限额以上或规模以上)工业企业”)。

[21]值得一提的是,在这两个统计指标中,均同时包含了“省内迁移”与“省外迁移”两个方面;细致区分“省内迁移率”、“来自于省外的迁入率”与“迁往省外的迁出率”将更为合理,但相关方面的数据部分省份部分年份并不公开可得,缺失较为严重;我们在此只考虑这两个较为粗糙的划分指标。

[22]2011年与2012年数据暂无。相关数据可以部分地从各年《全国暂住人口统计资料汇编》中获得,但统计核算口径需要细致梳理;考虑到这并非本文分析重点,我们暂时不做此考虑。

[23]常见的LLC(Levin等,2002),IPS(Im等,2003)以及Hadri(Hadri,2000)检验都可以用于面板数据的单位根检验,但LLC检验和Hadri检验要求平衡面板数据,我们这里构建的各个指标部分省某些年数据存在缺失情形,从而并不适用。

[24]表明“第一产业”和“第三产业”的生产效率均低于“第二产业”,前者是比较显然的,后者则可能是因为“第三产业”中包括了“公共管理与社会组织”等生产效率不高的部门。

[25]选择这一时间跨度是因为正好可以将其等分为“2001—2007年(2007年以前)”和“2008—2014年(2008年后)”两个考察区间。

[26]即为“上一年度中国人均GDP与美国人均GDP之比的自然对数值”。相关计算过程和数据来源见前述讨论。

[27]这4个指标的估计系数在表2的第4列中统计显著。相应指标的估计方法与数据来源见前述讨论。

[28]以表2的第4列中的估计系数为准。

[29]譬如,如果“投资率”在2008年发生变化,则2008年的TFP将发生变化,从而影响2008年的GDP,进而影响2009年的TFP(因为2009年的TFP增长率与2008年的GDP相关),并影响2009年的GDP。

[30]在这里的分析中,我们统一地忽略了价格因素;GDP和物质资本存量都以不变价计(2005年为基年)。

[31]由于这里估计时GDP会影响资本产出比,进而影响资本产出比增长率;所以我们不能简单地代入到“经济增长率”的计算公式中来计算GDP增长率。我们采用迭代求解的方法,所找到的GDP增长率能够同时实现“经济增长率”计算公式中左边的“GDP增长率”与右边的“资本产出比增长率”等相平衡的值。

[32]与“政府规模”和“对外依存度”均取实际值的CFA分析保持一致。

[33]有关数据来自于统计局网站。

[34]我们基于最新的《中国税务年鉴》和《中国统计年鉴》等数据来源更新了李芝倩(2006)的研究结果。具体而言,我们分别核算资本所分担的流转税(如增值税、营业税和消费税等)以及资本收入所分担的个人所得税,并加上企业所得税、契税、城市维护建设税和资源税等后,得到归属于资本所承担的税收;基于劳动收入所分担的个人所得税,并加上社会保险基金收入后,得到归属于劳动所承担的税收;之后根据各年GDP和资本收入份额数据得到各年的“资本收入”和“劳动收入”,进而得到每年“资本有效税率”和“劳动有效税率”的估计值。

[35]估算过程如下:我们首先根据2006—2013年各年“分产业的税收收入”(数据来自于《中国税务年鉴》)和“分行业增加值”(现价计,数据来源于《中国统计年鉴》)得到各年各产业单位增加值的税收负担;之后根据按产业分的“城镇固定资产投资”、“建筑安装城镇固定资产投资”、“设备购置城镇固定资产投资”以及“国有城镇固定资产投资”数据(来自于统计局网站,“国有城镇固定资产投资”2006年和2007年数据来自于2007年和2008年的《中国固定资产投资统计年鉴》),得到相应类型投资的产业比重结构;之后以相应产业比重为权重,计算各产业单位增加值税收负担的加权平均值,作为“建筑安装”、“设备购置”、“国有”以及“非国有”投资的名义税收负担的估计值;并以相应的“建筑安装投资价格指数”、“设备购置投资价格指数”和“固定资产投资价格指数”(数据来源于统计局网站)调整为以2000年不变价计的实际税收负担。

参考文献

白重恩、钱颖一、谢长泰(2007):《中国的资本回报率》,《比较》第28期。

白重恩、张琼(2014a):《用“已知”倒推“未知”:中国全要素生产率研究展望》,《中国金融评论》第1期。

白重恩、张琼(2014b):《中国的资本回报率及其影响因素分析》,《世界经济》第10期。

陈永伟、胡伟民(2011):《价格扭曲,要素错配和效率损失:理论和应用》,《经济学(季刊)》第4期。

陈钊、陆铭、金煜(2004):《中国人力资本和教育发展的区域差异:对于面板数据的估算》,《世界经济》第12期。

龚关、胡关亮(2013):《中国制造业资源配置效率与全要素生产率》,《经济研究》第4期。

郭庆旺、贾俊雪(2005):《中国全要素生产率的估算:1979—2004》,《经济研究》第5期。

郭庆旺、赵志耘、贾俊雪(2005):《中国省份经济的全要素生产率分析》,《世界经济》第5期。

何元庆(2007):《对外开放与TFP增长:基于中国省际面板数据的经验研究》,《经济学(季刊)》第4期。

孔翔、Marks RE、万广华(1999):《国有企业全要素生产率变化及其决定因素:1990-1994》,《经济研究》第7期。

李海峥、贾娜、张晓蓓、Barbara Fraumeni(2013):《中国人力资本的区域分布及发展动态》,《经济研究》第7期。

李小平、卢现祥、朱钟棣(2008):《国际贸易,技术进步和中国工业行业的生产率增长》,《经济学(季刊)》第2期。

李芝倩(2006):《资本、劳动收入、消费支出的有效税率测算》,《税务研究》第4期。

林毅夫、任若恩(2007):《东亚经济增长模式相关争论的再探讨》,《经济研究》第8期。

刘瑞翔(2013):《探寻中国经济增长源泉:要素投入、生产率与环境消耗》,《世界经济》第10期。

刘小玄、吴延兵(2009):《企业生产率增长及来源:创新还是需求拉动》,《经济研究》第 7期。

刘小玄、郑京海(1998):《国有企业效率的决定因素:1985-1994》,《经济研究》第1期。

罗德明、李晔、史晋川(2012):《要素市场扭曲,资源错置与生产率》,《经济研究》第3期。

毛其淋、盛斌(2012):《对外经济开放,区域市场整合与全要素生产率》,《经济学(季刊)》第4期。

聂辉华、贾瑞雪(2011):《中国制造业企业生产率与资源误置》,《世界经济》第7期。

任若恩、刘晓生(1997):《关于中国资本存量估计的一些问题》,《数量经济技术经济研究》第1期。

邵军、徐康宁(2011):《转型时期经济波动对我国生产率增长的影响研究》,《经济研究》第12期。

申广军、王雅琦(2015):《市场分割与制造业企业全要素生产率》,《南方经济》第4期。

史清琪、秦宝庭、陈警(1985):《技术进步与经济增长》,科学技术文献出版社.

涂正革、肖耿(2005):《中国的工业生产力革命——用随机前沿生产模型对中国大中型工业企业全要素生产率增长的分解及分析》,《经济研究》第3期。

王林辉、高庆昆(2013):《要素错配水平及其对全要素生产率作用效应的研究》,《经济学动态》第6期。

王林辉、袁礼(2014):《资本错配会诱发全要素生产率损失吗?》,《统计研究》第8期。

王志刚、龚六堂、陈玉宇(2006):《地区间生产效率与全要素生产率增长率分解(1978—2003)》,《中国社会科学》第2期。

魏下海、张建武(2010):《人力资本对全要素生产率增长的门槛效应研究》,《中国人口科学》第5期。

谢千里、罗斯基、郑玉歆(1994):《论国营工业生产率》,《经济研究》第10期。

谢千里、罗斯基(1995):《改革以来中国工业生产率变动趋势的估计及其可靠性分析》,《经济研究》第12期。

叶裕民(2002):《全国及各省区市全要素生产率的计算和分析》,《经济学家》第3期。

张军、施少华(2003):《中国经济全要素生产率变动:1952-1998》,《世界经济文汇》第2期。

张军、章元(2003):《对中国资本存量K的再估计》,《经济研究》第7期。

张军、吴桂英、张吉鹏(2004):《中国省际物质资本存量估算:1952—2000》,《经济研究》第10期。

郑京海、胡鞍钢(2005):《中国改革时期省际生产率增长变化的实证分析(1979-2001年)》,《经济学(季刊)》第2期。

郑京海、刘小玄(2002):《1980-1994期间中国国有企业的效率,技术进步和最佳实践》,《经济学(季刊)》第3期。

郑玉歆、张晓、张思奇(1995):《技术效率,技术进步及其对生产率的贡献——沿海工业企业调查的初步分析》,《数量经济技术经济研究》第12期。

周晓艳、韩朝华(2009):《中国各地区生产效率与全要素生产率增长率分解(1990-2006)》,《南开经济研究》第5期。

Abramovitz, M. “Resource and Output Trends in the United States since 1870.” American Economic Review Papers and Proceedings, 1956, 46, pp.1-23.

Acemoglu, D.;Linn, J. “Market Size in Innovation: Theory and Evidence from the Pharmaceutical Industry.” The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(3), pp.1049-1090.

Aigner, D.; Lovell C.;Schmidt, P. “Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models.” Journal of Econometrics, 1977, 6(1), pp.21-37.

Arrow,K. “The Economic Implications of Learning by Doing.” The Review of Economic Studies, 1962, 29(3), pp.155-173.

Bai, C.; Li, D.; Tao, Z.; Wang, Y. “A Multi-Task Theory of the State Enterprise Reform.” Journal of Comparative Economics, 2000, 28(4), pp.716-738.

Bai, C.; Hsieh, C.; Qian, Y. “The Return to Capital in China.” Brookings Papers on Economic Activity, 2006, 2, pp.61-88.

Barro, R.; Sala-i-Martin, X. “Economic Growth (2nd Edition).” Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1995.

Barro, R. “Notes on Growth Accounting.” Journal of Economic Growth, 1999, 4(2), pp.119-137.

Benhabib, J.; Spiegel, M. “The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-country Data.” Journal of Monetary Economics, 1994, 34(2), pp.143-173.

Banerjee, A.; Duflo, E. “Growth Theory through the Lens of Development Economics.” Handbook of Economic Growth, 2005, 1, pp.473-552.

Brandt, L.; Van Biesebroeck, J.; Zhang, Y. “Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing.” Journal of Development Economics, 2012, 97(2), pp.339-351.

Brandt, L.; Zhu, X. “Accounting for China’s Growth.” IZA discussion paper, No.4764, February 2010.

Broda, C.; Weinstein, D. “Globalization and the Gains from Variety.” The Quarterly Journal of Economics, 2006, 121(2), pp.541-585.

Buera, F.; Kaboski, J.; Shin, Y. “Finance and Development: A Tale of Two Sectors.” The American Economic Review, 2011, 101(5), pp.1964-2002.

Caves, D.; Christensen, L.; Diewert, W. “The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity.” Econometrica, 1982, 50(6), pp.1393-1414.

Charnes, A.; Cooper, W.; Rhodes, E. “Measuring the Efficiency of Decision Making Units.” European Journal of Operational Research, 1978, 2(6), pp.429-444.

Chen, K.; Wang, H.; Zheng, Y.; Jefferson, G.; Rawski, T. “Productivity Change in Chinese Industry: 1953-1985.” Journal of Comparative Economics, 1988, 12(4), pp.570-591.

Chow, G. “Capital Formation and Economic Growth in China.” The Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(3), pp.809-842.

Chow, G.; Li, K. “China’s Economic Growth: 1952-2010.” Economic Development and Cultural Change, 2002, 51(1), pp.247-256.

Christensen, L.; Jorgenson, D. “The Measurement of US Real Capital Input, 1929-1967.” Review of Income and Wealth, 1969, 15(4), pp.293-320.

De Long, B.; Summers, L. “Equipment Investment and Economic Growth.” Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(2), pp.445-502.

De Long, B.; Summers, L.; Abel, A. “Equipment Investment and Economic Growth: How Strong is the Nexus?” Brookings Papers on Economic Activity, 1992, 2, pp.157-211.

Christensen, L.; Jorgenson, D. “US Real Product and Real Factor Input, 1929-1967.” Review of Income and Wealth, 1970, 16(1), pp.19-50.

Denison, E. “Why Growth Rates Differ? Postwar Experience in Nine Western Countries.” Washington Brookings Institution, 1967.

Denison, E. “Classification of Sources of Growth.” Review of Income and Wealth, 1972, 18(1), pp.1-25.

Desmet, K.; Parente, S. “Bigger is Better: Market Size, Demand Elasticity and Resistance to Technology Adoption.” CEPR Discussion Papers, 2006.

Dollar, D.; Wei, S. “Das (wasted) Kapital: Firm Ownership and Investment Efficiency in China.” National Bureau of Economic Research working paper w13103, 2007.

Farrell, M. “The Measurement of Productive Efficiency.” Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 1957, 120(3), pp.253-290.

Felipe, J. “Total Factor Productivity Growth in East Asia: A Critical Survey.” Economics and Development Center Report Series No. 65, Asian Development Bank, Manina, 1997.

Goldsmith, R. “A Perpetual Inventory of National Wealth.” Studies in Income and Wealth, NBER, 14, pp.5-74.

Gollop, F.; Swinand, G. “From Total Factor to Total Resource Productivity: An Application to Agriculture.” American Journal of Agricultural Economics, 1998, 80(3), pp.577-583.

Gollop, F.; Swinand, G. “Total Resource Productivity. Accounting for Changing Environmental Quality.” New Developments in Productivity Analysis. University of Chicago Press, 2001, pp.587-608.

Grossman, G.; Helpman, E. “Trade, Knowledge Spillovers, and Growth.” European Economic Review, 1991, 35(2), pp.517-526.

Hadri, K. “Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data.” Econometrics Journal, 2000, 3(2), pp.148-161.

Hsieh, C.; Klenow, P. “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India.” The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4), pp.1403-1448.

Im, K.; Pesaran, M.; Shin, Y. “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels.” Journal of Econometrics, 2003, 115(1), pp.53-74.

Jeong, H.; Townsend, R. “Sources of TFP Growth: Occupational Choice and Financial Deepening.” Economic Theory, 2007, 32(1), pp.179-221.

Jones, C. “Misallocation, Economic Growth, and Input-output Economics.” National Bureau of Economic Research working paper w16742, 2011.

Jorgenson, D.; Griliches, Z. “The Explanation of Productivity Change.” The Review of Economic Studies, 1967, 34(3), pp.249-283.

Jorgenson, D.; Grilliches, Z. “Issues in Growth Accounting: A Reply to E. F. Denison.” Survey of Current Business, 1972, 52(5), pp.65 -94.

Jorgenson, D.; Nishimizu, M. “U. S. and Japanese Economic Growth, 1952-1974: An International Comparison.” Economic Journal, 1978, 88(352), pp.707-726.

Krugman, P. “The Myth of Asia’s Miracle.” Foreign Affairs, 1994, 73(6), pp. 62-78.

Lagakos, D. “Superstores or Mom and Pops? Market Size, Technology Adoption and TFP Differences.” Working Paper, UCLA, 2008.

Levin, A.; Lin, C.; Chu, C. “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties.” Journal of Econometrics, 2002, 108(1), pp.1-24.

Lucas, R. “Trade and the Diffusion of the Industrial Revolution.” American Economic Journal: Macroeconomics, American Economic Association, 2009, 1(1), pp.1-25.

MacDougall, G. “The Benefits and Costs of Private Investment from Abroad: A Theoretical Approach.” Bulletin of the Oxford University Institute of Economics & Statistics, 1960, 22(3), pp.189-211.

Maddison, A. “Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD,” available for download at http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm.

Mankiw, N.; Romer, D.; Weil, D. “A contribution to the Empirics of Economic Growth.” The Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2), pp.407-437.

Melitz, M.; Ottaviano, G. “Market Size, Trade, and Productivity.” The Review of Economic Studies, 2008, 75(1), pp.295-316.

Nelson, R.; Phelps, E. “Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth.” The American Economic Review, 1966, 56(1/2), pp.69-75.

Penn World Table 9.0. Feenstra, R.; Inklaar, R.; Timmer, M. "The Next Generation of the Penn World Table." American Economic Review, 2015, 105(10), pp.3150-3182, available for download at www.ggdc.net/pwt.

Perkins, D.; Rawski, T. “Forecasting China’s Economic Growth to 2025.” China’s Great Economic Transformation, 2008, pp.829-886.

Quesnay, F. “The Economic Table - Tableau economique.” New York, Gordon Press, 1766/1973.

Restuccia, D.; Rogerson, R. “Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments.” Review of Economic Dynamics, 2008, 11(4), pp.707-720.

Romer, P. “Human Capital and Growth: Theory and Evidence.” Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, North-Holland, 1990(a), 32, pp.251-286.

Romer, P. “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy, 1990(b), 98(5), pp.71-102.

Rosen, S. “Short-run Employment Variation on Class-I Railroads in the US, 1947-1963.” Econometrica, 1968, 36(3-4), pp.511-529.

Solow, R. “Technical Change and the Aggregate Production Function.” The Review of Economics and Statistics, 1957, 39(3), pp.312-320.

Swinand, G. “From Total Factor Productivity to Total Resource Productivity: Incorporating Trends in Pesticide Pollution into Productivity Growth Measures in United States Agriculture.” Boston College Dissertations and Theses, 1999: AAI9930888.

Syverson, C. “Market Structure and Productivity: A Concrete Example.” Journal of Political Economy, 2004, 112(6), pp.1181-1222.

Tinbergen, J. “Zur theorie der langfristigen wirtschaftsentwicklung (On the Theory of Long-term Economic Growth).” Weltwirtschaftliches Archiv, 1942, 55, pp.511-549.

Wooldridge, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (4th edition). Nelson Education, 2015.

World Bank. “The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy.” Oxford: Oxford University Press, 1993.

Young, A. “Gold into Base Metals: Productivity Growth in the People’s Republic of China during the Reform Period.” Journal of Political Economy, 2003, 111(6), pp.1220-1261.

未收藏

未收藏